- 転職って何から手を付けたらいいんだろう…

- とにかく応募すればいいんじゃないの?

- 自分に合った働き方のできる会社に転職したい!

発達障害があると、転職活動はどうしてもハードルが高くなりがちです。障害の開示・非開示や、配慮の受け方など、一般の転職よりも複雑。進め方が分からず、最初の一歩が踏み出せないという方も多いのではないでしょうか。

よしだ

よしだ結局なにもせずそのまま…って人もいるよ。

本記事では、発達障害がある方向けに、転職活動の進め方を7つのステップに分けて解説します。

- 転職活動が全然うまくいかない

- 転職したいけど何をしたらいいんだろう

転職活動を進めたいけど何から始めたらいいか迷っている方は、本記事を最後までお読みください。

発達障害者にとって転職は大きな負担になりやすい

発達障害がある方にとって、転職活動は大きな負担になりやすいものです。書類の準備や面接の対応など、やるべきことが多く、途中で挫折しそうになる人も少なくありません。

- 応募書類をうまくまとめられない

- 面接に強い不安がある

- 他の応募者と比べて焦ってしまう

転職活動中はとっても負荷がかかる!

無理に進めようとして、かえって空回りしてしまうこともあるでしょう。

それでも転職活動には、負担以上の大きな価値があります。

- 自分のスキルが他社でどう評価されるのかがわかる

- 今よりも高く評価してくれる企業に出会える可能性がある

- 自分でも気づかなかった強みに出会えることがある

現在の職場に不安を感じている方にとっても、転職活動は備えになります。

発達障害への理解は職場ごと、人ごとに大きく異なります。理解ある上司や同僚が異動した途端、職場の環境が一変してしまうことも珍しくありません。

今、転職活動を経験しておけば、「どう動けばいいか」が明確になります。いざというとき、慌てずに行動できるようになるでしょう。

転職活動はリスク回避にも有効だよ!

転職は人生の中でも大きな転機のひとつ。より理想に近い働き方を実現するためには、つらくても踏ん張り、多少の無理をする覚悟が求められることもあるでしょう。

それでも私たちにとって、転職活動にチャレンジするメリットも十分にあります。

日々の負担が大きいからこそ、事前の準備と正しい手順が必要です。本記事で紹介する「転職活動の進め方」を参考に、少しずつ自分のペースで取り組んでみてください。

転職活動の進め方を7つのステップに整理

発達障害がある方が転職活動を進めやすくなるように、やるべきことを7つのステップに整理しました。

気になるところから読み進めてみてください。

興味のある場所をタップしてね!

ステップ1:転職活動に向けて環境を整える

転職活動をスムーズに進めるためには、まずは取り組むための環境を整えることが大切です。安定した状態でスタートできるよう、事前に準備しておきましょう。

- 体調と生活リズムの安定

- 転職活動に必要な道具の準備

- 必要に応じて支援者と連携

体調管理と生活リズムの安定

転職活動を始める前に、体調管理と生活リズムを整えることから始めましょう。転職活動が本格化すると、書類作成や急な面接対応などで生活リズムが崩れがちになります。

特に発達障害がある方は、ストレスから睡眠が不規則になったり、無理をして体調を崩してしまうケースも少なくありません。

体調だけでなく、メンタルの変化にも注意が必要です。「いつもと違う」と感じたら、早めに対策を取りましょう。

また、「仕事ができないのは障害特性のせいかも」と感じている方は、仕事とはいったん距離を取って自己理解を深める時間を作ることも大切です。

すでに体調を崩して休職・退職した方や、生活リズムの立て直しから始めたい方は、就労移行支援の活用も検討してみてください。

就労移行支援は、生活リズムの改善や社会人スキルの習得を支援する訓練プログラム。復職や再就職を目指す上で、まずは見学から始めてみるのも良いでしょう。

»職場定着率の高いオススメ就労移行支援まとめ

転職活動に必要な道具の準備

転職活動では、書類作成や企業とのやりとりなど、さまざまな作業が発生します。必要な道具が揃っていないと対応が遅れ、スムーズに進められなくなることもあるでしょう。

以下は、転職活動を進めるうえで準備しておきたい代表的なアイテムです。

- スーツ・靴・カバンなどの面接用の服装

- 書類作成や連絡用のパソコン

- 手帳やカレンダーアプリなどの予定管理ツール

- 応募や連絡に使うメールアドレス(Gmailなど)

- ExcelやGoogleスプレッドシート(応募先の管理や書類作成に使用)

特にパソコンとメールアドレスは、企業や転職エージェントとのやりとりやオンライン面接などで頻繁に使います。

作業しやすい環境を整えることで、転職活動へのストレスも軽減できます。

パソコンはツールが動けば、高性能なものでなくても問題ありません。最低限の動作環境があれば、転職活動で使うには十分です。

必要に応じて支援者と連携

障害者雇用を検討している場合や、ひとりでの転職活動に不安がある場合は、支援者と連携することをオススメします。

応募や面接を進めるなかで生活リズムが崩れたり、不安感が強まったりすることもあるでしょう。困ったときの相談先があるだけでも、精神的な負担は楽になります。

とくに、離職中で再就職を目指している方や、はじめて障害者雇用にチャレンジする方にとって、支援機関のサポートは心強い味方になります。

代表的な支援機関は以下です。

一人で悩んで行き詰まったとき、第三者に相談することは有効です。

すぐに支援が必要でない場合でも、事前に登録しておくと必要なときに相談しやすくなります。使える支援は柔軟に活用していきましょう。

発達障害がある人の支援体制については、以下の記事で詳しく紹介しています。

その転職、本当に必要?

転職活動を始める前に、自分にとって「本当に転職が必要なのか」を、一度立ち止まって考えてみてください。今の職場で調整やサポートを受ければ、転職せずに解決できるかもしれません。

転職が本当に最善の選択なのかを見極めてから、次の行動に移りましょう。

- どんなきっかけで「転職したい」と思うようになったのか?

- 転職で何を解決したくて、どこまでなら妥協できるのか?

- 転職しないで済む方法は他にないのか?

転職活動は、すぐに求人へ応募するものではありません。まずは自己分析と情報収集の時間をしっかり確保することが、結果的に納得のいく選択につながります。

手当たり次第に応募してしまうと、かえって内定が遠のいたり、「やっぱり転職しなければよかった」と後悔する可能性もあります。

焦らず丁寧に、自分に合った選択肢を見つけていきましょう。

ここで思いついた「転職を考えた理由」は、必ずメモに書き残しておきましょう。スマホのメモアプリでも構いません。例えば

- 年収の割に仕事が重い

- 職場の人間関係が悪い

- 興味のある仕事がしたい

ポジティブ・ネガティブどちらでも良いので、目に見える形で残すことが大切です。

「転職を考えた理由」は、転職エージェントを使って情報収集を行うときにも役に立ちます。

「ほんとに転職?」って振り返るのは大事だよ!

ステップ2:転職サービスに登録して情報収集する

転職活動を成功させるためには、「どんな求人があるか」「どんな働き方ができるか」を知るための情報収集が欠かせません。

求人情報を見ることで、希望に近い働き方のイメージが湧きやすくなり、転職活動のゴールがより明確になります。

そのためにも、転職活動ではさまざまな支援サービスを活用することが大切です。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったものを選びながら進めていきましょう。

- 転職エージェント

- 企業口コミサイト

- 有料キャリア相談サービス

まずは、自分が狙っている職種が転職市場でどれくらい募集されているかを調べることから始めてみてください。

情報は自分から取りにいかないと手に入らない、積極的に動こう!

転職支援サービス

転職活動をひとりで進めるのが難しいと感じるときは、転職支援サービスをうまく活用するのも一つの手。

情報を整理したり、相談できる人がいるだけでも、気持ちへの負担は軽くなります。

- 転職エージェント

- 求人情報サイト

- 自己分析サービス

なかでも使いやすいのが転職エージェントです。

希望条件や特性に合った求人を紹介してもらえるほか、応募書類の添削や面接対策、内定後の調整までサポートしてもらえます。

転職エージェントの支援があれば、時間に余裕がない方でも転職活動を進めやすくなります。

「一人だと何から手をつけていいか分からない」というときも、相談しながら進められるのが大きなメリットです。

障害を開示しながら働く方向けに、障害者専門の転職エージェントがあります。

私も今の職場は転職エージェントを使って入社したよ!

今すぐ転職する予定がない方は、求人サイトを活用しておくと良いでしょう。

「リクナビNEXT(一般向け)」や「atGP(障害者向け)」に登録しておくことで、希望に近い求人を見つけやすくなります。

自分の特性や希望を整理したいときは、自己分析サービスを使うのも有効。一人では考えがまとまらないときでも、客観的な視点を取り入れることで整理しやすくなります。

企業口コミサイト

応募先の企業について不安があるときは、口コミサイトで職場の雰囲気や実情を調べてみるのも大切。

たとえば「転職会議」などでは、現職社員や退職者の声が掲載されています。

ただし、口コミはあくまで個人の主観に基づく情報です。ネガティブな書き込みも多いため、読みすぎて不安になりやすい方には向かないかもしれません。

気になる企業の様子をざっくり把握したいときに、参考程度に活用するとよいでしょう。

キャリア相談サービス

「このままでいいのか不安」「将来のキャリアが漠然としている」といった悩みを感じている方には、有料のキャリア相談サービスも選択肢のひとつです。

ひとりで考えを整理するのが難しいとき、プロの視点を借りることで方向性が見えやすくなることもあります。

多くのサービスでは初回無料相談がついているため、「少しだけ相談してみたい」という方でも気軽に試せます。

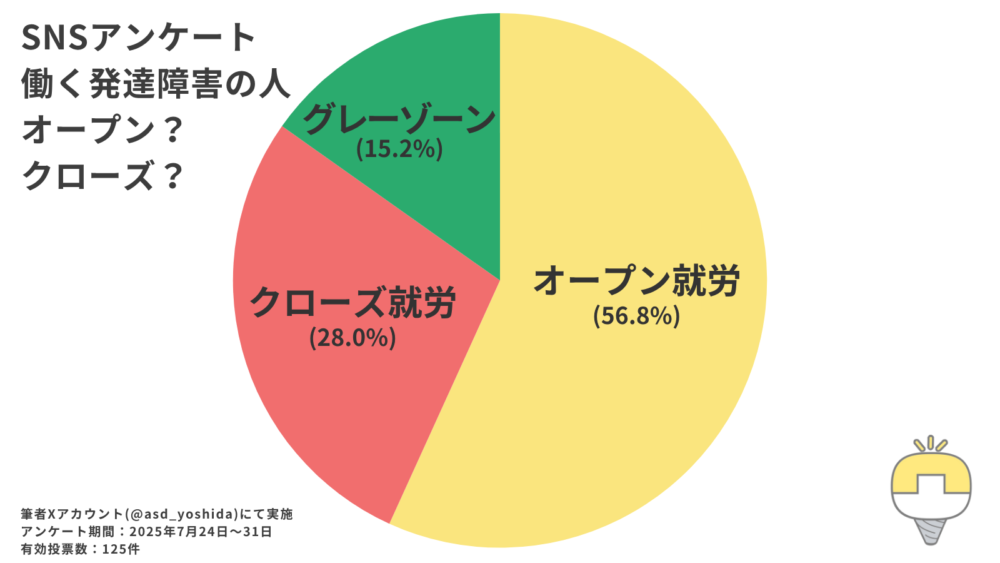

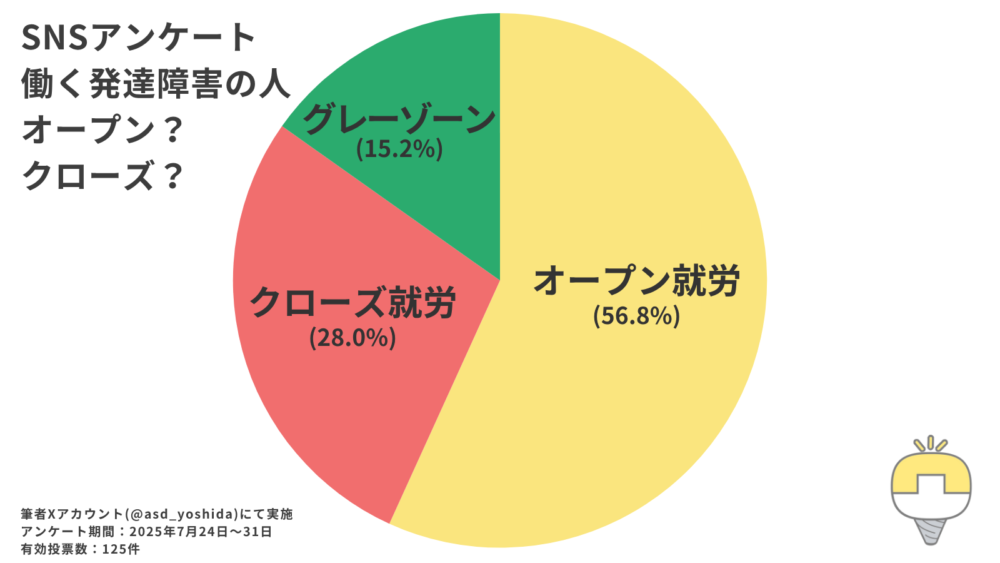

障害のオープン・クローズどっちがいい?

発達障害がある方の転職では、「障害を職場に伝えるべきか?」という点で悩む方が非常に多いです。

障害を開示して働くことを「オープン就労」、開示せずに働くことを「クローズ就労」と呼びます。それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらが正解というわけではありません。

| 働き方 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| オープン (障害者雇用枠) | 配慮を前提とした求人募集 勤務時間・業務の柔軟な調整がしやすい 同じ立場の社員がいて安心感がある | 業務内容が限定的になりやすい 昇給・昇進などに制約が出る場合も やりがいとのバランスに悩むことがある |

| オープン (一般枠) | 職種・業務の選択肢が広い 必要に応じて配慮を相談できる 自分のやりたいことに近づきやすい | 配慮は企業の対応や理解に差がある 企業によっては受け入れられにくい場合も 開示のタイミングで悩みやすい |

| クローズ | 職種・業界の幅が広く選べる 自分の裁量やキャリアを重視できる 他の社員と同じ条件で働ける | 配慮が基本的に受けられない 特性とのミスマッチに陥りやすい 長期的に体調や気力を崩すリスクも |

「オープンにすれば安心」「クローズなら選択肢が豊富」といったイメージだけで判断せず、自分の特性や希望に合った選択をしましょう。

障害のことを職場に伝えてしまったら、後戻りできません。開示する前に、自分にとって何が大切か、どんな働き方を求めているかを考えることが重要です。

参考までに、筆者が運営しているXアカウント(@asd_yoshida)で行った、障害の開示・非開示アンケートを紹介します。

3人に1人はクローズ就労を選択し、「発達障害=オープン就労」だけではないことが分かりました。

オープン・クローズそれぞれの違いや判断のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

転職エージェントの登録が済んだら、面談までに「今の悩み」を簡単に整理しておきましょう。

- 単純作業ばかりで将来が不安

- 自分の強みがわからなくて困っている

- 障害者雇用なのに必要な配慮が受けられない

転職で成功するには、「何がどうなれば成功」というゴールが不可欠。とはいえ、一人で考え続ける必要はありません。

今の悩みをアドバイザーへ打ち明け、相談しながら「転職のゴール」を明確にしていけばOKです。

ステップ3:自己分析で転職の目的を明確にする

応募書類の品質を高め、自分に合った企業を見定めるための「自己分析」を行いましょう。

具体的には、自分の得意・不得意を客観的に把握したり、転職の目的や希望条件を整理したりしていきます。

私たち発達障害のなかには、自分の特性や経験を言語化するのが苦手な人が多いです。うまく整理できないまま活動を始めてしまうと、途中で不安になったり、自信を失ってしまったりする原因になります。

自己分析は完璧でなくても構いません。自分の傾向を理解できていれば、自己PRや求人選びで迷いにくくなります。難しい方は転職エージェントのアドバイスも借りながら、選考を勝ち抜くための「軸」を固めていきましょう。

- キャリアの棚卸し

- 強みと弱みの整理

- 障害特性の整理

- 転職の軸探し

自己分析の目的とメリット

自己分析は、転職活動のスタート地点とゴール地点を明確にする大切な作業。

自分がどんな特性やスキルを持ち、どんな働き方を望むのかを整理することで、転職活動全体の軸がはっきりします。

例えば、以下のようなメリットがあります。

- 不得意な業務や避けたほうが良い職場環境に気付ける

- 支援者やエージェントから、より適した求人紹介を受けやすくなる

- 魅力的な自己PRが書きやすくなり、書類選考の通過率が上がる

- 面接で深掘り質問にも落ち着いて答えられる

- 入社後の配慮を具体的に伝える力がつく

自己分析は、自分に合った仕事や働き方を見つけるための第一歩。自分自身を深く知ることで、納得のいく転職を実現しやすくなるでしょう。

入口と出口が明確になると方向性がブレにくくなるよ!

キャリアの棚卸し

まず取り組みたいのが、これまでの経験やスキルを整理する「キャリアの棚卸し」です。

キャリアの棚卸しでは、勤務先の社名だけでなく、担当した業務や実績、成功・失敗体験などをできるだけ具体的に書き出していきましょう。

良いことも悪いことも一度すべて言語化することで、自分の得意・不得意を客観的に見つめ直せるようになります。

発達障害がある方の中には、客観視が苦手で「強みが分からない」と感じる方も少なくありません。頭の中で整理しようとせず、紙やパソコン上に書き出すことで、今まで見えていなかった傾向やパターンが浮かび上がってきます。

また、障害者雇用で働いていた方は「どんな配慮を受けていたか?」も一緒に整理しておくと、次の職場で必要なサポートを説明する際の資料になるでしょう。

誰かに見せる資料ではないので、思い出せる限りのことを正直な書き出すのがポイント。紙やExcel、マインドマップなど、自分に合った方法で進めてみてください。

キャリアの棚卸しの進め方や具体例は、以下の記事で詳しく紹介しています。

求人企業へ売り込むための「参考資料」になるよ!

強みと弱みの整理

発達障害がある人にとって、自分の強みと弱みを整理することは難しいです。中には「自分の強みが分からない」「弱みばかりが目立って自信が持てない」と感じている方も少なくありません。

強みと弱みを把握しておくことで、転職活動の方向性が明確になり、自分に合った仕事を選びやすくなります。

強みを活かせる職場や仕事内容を選ぶことで、無理なく成果を出しやすくなります。逆に、苦手な環境や業務内容を避ける判断材料にもなるでしょう。

強みは「成功体験」や「夢中になったこと」「人から褒められたこと」などから探せます。複数のエピソードを並べてみると、共通点やパターンが見えてくるでしょう。

弱みについても、失敗体験や苦手意識のある場面を振り返ることで整理できます。ただし、落ち込みやすい方は無理をせず、信頼できる家族や支援者と一緒に進めるのも有効です。

ご自身の強みと弱みを整理しておけば、転職活動のさまざまな場面で活かせます。

- 職種選び

- 求人の比較

- 必要な配慮の伝え方

- etc…

もし自己分析が苦手な方は、診断ツールを使って分析してみるのも良いでしょう。

強みと弱みの探し方については、以下の記事で詳しく紹介しています。

「苦手なこと」ばかりに目を向けない!

障害特性の自己理解

発達障害がある方にとって、自分の特性を整理しておくことはとても重要です。

特性は人によって異なるため、「何が苦手で、どんな工夫や配慮があれば働きやすいか」を自分で理解しておくことが、納得できる転職につながります。

たとえば以下のような観点から、これまでの経験を振り返ってみてください。

- どんな場面で仕事がうまくいかなかったか

- どんな工夫やサポートが役立ったか

- どのような配慮があれば働きやすかったか

過去の成功・失敗体験をもとに整理しておくことで、自分の働きやすさを具体的に言葉にしやすくなります。面接で障害について説明する場面や、働き始めてからの自己開示にも役立つでしょう。

大切なのは、特性を見つけて落ち込むことではなく、「どう付き合っていくか」を考えること。

- ツールややり方を変えて影響を少なくする

- 自分の特性に合った働き方や職場環境を選ぶ

- 苦手を避け、強みが発揮できる方向へシフトする

自己理解が必要なのは、障害者雇用を希望する人だけではありません。障害を開示せず働く「クローズ就労」の場合であっても、特性を把握しておくとより働きやすくなります。

詳しい手順や考え方は、以下の記事で紹介しています。合わせてお読みください。

自己理解は大変だけど大切なこと!

転職の軸の整理

自己分析では、自分の特性やスキルを整理するだけでなく、「転職の軸」も明確にすることが大切です。

- 何を優先して転職したいのか

- どんな働き方を目指すのか

「これを達成すればゴール」を定めておくことで、求人選びや内定後の判断に迷いが少なくなります。

軸があやふやなまま進めると、「とりあえず応募」「なんとなく内定承諾」になり、後から後悔してしまうケースも少なくありません。

たとえば以下は、転職の軸になりやすいです。

- 年収や休日などの条件面

- 働き方や雇用形態などのスタイル

- 担当業務やキャリアの方向性

- 障害特性への配慮や働きやすさ

転職の条件をすべてリストアップして、「必ず満たしたい/できれば叶えたい/妥協してもいい」と優先順位を決めていきましょう。

自分にとって何が大切かを言語化できていれば、転職エージェントに相談する際や、面接での意思表示にも一貫性が出ます。

軸が定まっていれば、転職活動で多少の困難があっても乗り越える原動力にもなるでしょう。

具体的な見つけ方や考え方については、以下の記事で詳しく紹介しています。

軸がないと迷いや不安で消耗しちゃう!

自己分析が進まないときの対策

自己分析は、現状を把握し転職活動のゴールを決めるために欠かせません。とはいえ、「考えがまとまらない」「うまく言葉にできない」と感じて、手が止まってしまう人は多いです。

もし自己分析が進まなくなったら、一人で抱え込まず以下の方法を試してみてください。

- 転職エージェントに「自己分析が進まない」と相談して意見をもらう

- 紙やマインドマップに成功・失敗体験をざっくり書き出す

- 自己分析ツールを使って、客観的なデータを出してみる

転職エージェントの担当者がいる方は、困った時点で「自己分析が進まない」と相談してみるのが効果的です。

第三者に相談すると自分にはなかった視点が得られ、一人で悩み続けるよりもスピーディに、自分では気づけなかった「強み」や「価値」が見つかることが多いです。

頭の中をきれいにする点では、紙やマインドマップを使って視覚的に整理するのも有効です。文字を書いたり消したりを繰り返すなかで、価値観やモヤモヤが言葉とリンクすることがあります。

もし「相談する前に、何か材料が欲しい」という場合は、自己分析ツールを使ってみるのも効果的です。

特に「ミイダス」は、ストレス要因や職務適性など細かい項目まで分析してくれる便利なツール。自己分析や客観視が苦手な方にオススメです。

自己分析は「一気に終わらせる」ものではなく、少しずつ深めていけばOKです。焦らず、無理のないペースで取り組んでいきましょう。

自己分析に使えるツールについては、以下の記事で詳しく紹介しています。

ステップ4:応募に向けて書類のベースを作る

転職活動では求人に応募するため、以下の3つの書類を準備しましょう。

- 履歴書

- 職務経歴書

- 私の障害について(※必要に応じて)

この時点での目的は、「完璧な書類を作ること」ではありません。まずは一通りの内容を埋めて、後から手直しできる“ベース”を作っておくことです。

応募のたびにゼロから書き直すのでは、毎回かなりの時間がかかってしまいます。ベースがあれば、企業ごとに微調整するだけでスムーズに応募できるようになります。

それぞれの書類は、WordやExcelのテンプレートがインターネットからダウンロード可能。書きやすいフォーマットを使って、まずは書き上げてみましょう。

ベースがあれば手直しするだけで時短になる!

履歴書の書き方

履歴書は、企業に自分のプロフィールや経歴を伝えるための基本書類です。名前や住所、学歴・職歴など、定型の項目を正しく記載しましょう。

自己PRや配慮事項など個別の情報は、職務経歴書や「私の障害について」で詳しく伝えるのが基本です。

発達障害のある方がオープン就労の求人に応募する場合は、履歴書の「本人希望欄」や「健康状態」欄を使って、障害者手帳の情報(名称・等級など)を簡潔に記載しておくと良いでしょう。

履歴書のフォーマットは、市販のものを使っても、インターネットからテンプレートをダウンロードしてもOK。

パソコンで作成しておくと修正や使い回しがしやすく、転職活動を効率的に進められます。

履歴書はあくまで「正確で分かりやすい情報」を伝えるための書類。過度な装飾や凝ったデザインは避け、ビジネス文書として丁寧に仕上げてください。

職務経歴書の書き方

職務経歴書は、これまでの仕事の内容や実績をまとめ、企業に対してスキルや強みをアピールする書類です。履歴書と違い、形式が自由な分、読みやすく整理された構成が重要になります。

働いてきた業務の内容や成果だけでなく、どんな工夫をして取り組んだかも記載できると、仕事への姿勢をより具体的に伝えられるでしょう。

決まった形式はありませんが、基本的な構成はある程度テンプレート化されています。伝えたい内容に合わせて、構成や順番を調整しましょう。

私の障害についての書き方

「私の障害について」は、障害の特性や職場で必要な配慮を整理し、企業に伝えるための資料です。

履歴書や職務経歴書の補足として使われることが多く、自分の働き方を理解してもらいやすくなります。

内容は以下の3点が基本。A4サイズ1枚にまとめるのが一般的です。

- 障害の概要

- 特性と対処法

- 配慮してほしいこと

応募時に必須の書類ではありませんが、自分の特性を整理するきっかけにもなります。時間をとって試しに作ってみましょう。

自分の言葉でまとめることで、面接や入社後のやり取りにも役立ちます。

応募書類が書けないときの対処法

応募書類、特に職務経歴書を作成する際に、「書けない」と悩む方は少なくありません。

- 何を書いたらいいのか分からない

- 魅力的な表現が思い浮かばない

- 時間ばかりかかって進まない

このようなときは焦らず、まずは内容を単語や短いフレーズで書き出してみましょう。

紙にメモをする、マインドマップを使うなど、文章にせず“素材”だけを集めるイメージです。

いきなり全文を書こうとすると手が止まりやすいため、骨組みから作る方がスムーズに進みます。

- 経験した業務の名前だけ並べる

- 自分が得意・苦手なことを一言で出してみる

- 成果や工夫した点があれば単語でOK

書き出した内容をグループ分けし、順番を整えてから文章にしていくと、無理なく構成できます。

文章の“素材”を出す、並べる、肉付けするという流れを意識すると、整理しやすくなるでしょう。

ステップ5:求人に応募して書類選考に進む

応募書類のベースが完成したら、求人を探して応募に進みましょう。具体的には、以下4つのサイクルで進めていきます。

- 求人を探して比較する

- 応募書類を調整する

- 書類を提出して選考を受ける

- 選考が通らない場合は書類を見直す

ただ闇雲に書類を送り続けるのではなく、応募先ごとに調整する姿勢が大切。書類の完成度が選考の第一印象を左右するため、ここでのひと工夫が通過率に直結します。

求人情報と応募書類のベースを見比べながら、納得いく形に仕上げましょう。

コピペ文章は見抜かれるから気を付けて!

求人の探し方・選び方

求人を探すときは、障害者向けの転職サービスや一般向け求人サイトなど、ご自身の状況や目的に合わせて使い分けましょう。

発達障害を開示するかどうかによって、使うサービスや探し方は変わってきます。体調や働き方の希望に合わせて、柔軟に選ぶことが大切です。

| 就労パターン | 障害の開示 | 利用するサービスの例 |

|---|---|---|

| オープン就労(障害者雇用) | あり | 障害者向け転職エージェント、求人サイト、ハローワーク専門援助部門など |

| オープン就労(一般雇用) | あり | 一般向け求人サイト+転職エージェント、面談や選考時に障害開示 |

| クローズ就労 | なし(非開示) | 一般向け転職サイト、転職アプリ、転職エージェントなど |

| グレーゾーン | なし | 一般向け求人サイト+転職エージェント、支援者に相談するのも有効 |

サービスによって扱う求人の傾向が異なるため、「どこで探すか」だけでなく、「どのような求人を選ぶか」も重要です。

求人を比較する際は、次の3点を軸に検討しましょう。

- 自分にできる仕事内容か?

- 企業が求めている条件と合っているか?

- 転職の目的に合っているか?

ただ応募できる求人に飛びつくのではなく、「続けられるかどうか」「納得感を持って働けるか」を基準に、丁寧に選んでいくことが大切です。

応募書類の調整

応募する企業を決めたら、作っておいた応募書類のベースをもとに、企業ごとに調整してから提出しましょう。

完全な使い回しではなく、応募先の特徴やニーズに合わせてカスタマイズすることが重要です。

企業によっては「これ、他社と使いまわした文章だな」と見抜かれてしまうこともあります。

また、「私の障害について」など任意提出の書類がある場合も、求人情報や職場環境に合わせて手直しすることが大切です。

業務に支障が出そうな特性や、必要な配慮事項などは、相手企業が理解しやすい言葉で具体的に伝えましょう。

書類提出と選考フロー

応募書類が整ったら、企業の指定に沿って丁寧に提出しましょう。送付形式は企業によって異なるため、指定通りの方法で対応します。

| 郵送 | 添え状を同封する。書類を折らずに入れられる角2封筒が便利 |

| メール | 表題・本文で簡潔に要件を伝え、応募書類はPDF形式で添付 |

応募書類を提出したら、書類選考に進みます。選考結果の連絡が来るまでには1〜2週間程度かかる場合が多く、企業ごとにタイミングは異なります。

結果を待つあいだは他の応募先にも目を向けつつ、心の準備を進めておきましょう。

- 面接に備えて企業研究を進める

- 志望動機や配慮事項などを見直す

- 結果に一喜一憂せず、次の応募に備える

求人応募では手当たり次第に書類を送るのではなく、1社ごとに丁寧に向き合うことが大切です。

一度に多く応募しすぎると処理しきれず、応募書類作りに手を抜いてしまうこともあります。

在職中の方は特に、体調やスケジュールを考慮しつつ無理のないペースで進めてください。

最近では、書類選考の前に「カジュアル面談」を行う企業も増えています。

選考ではなく相互理解を目的とした面談のため、コミュニケーションを取る機会として活用してみましょう。

書類選考が通らないときの見直しポイント

何社か応募しても書類選考に通らないときは、いったん立ち止まり、原因を冷静に見直してみましょう。以下の3点をチェックしていくと、改善のヒントが見つかるかもしれません。

- ①応募書類にミスや不備がないか?

- ②求人との相性が合っているか?

- ③書類の印象が弱すぎないか?

応募書類の作り込みと見直しについては、以下の記事でさらに詳しく説明しています。

①応募書類にミスや不備がないか?

書類選考が通らないとき、まず最初に見直してほしいのが誤字脱字や不備などの基本的なミスです。内容以前に形式で減点されてしまうケースは、意外と多くあります。

たとえば、以下のポイントは最低限チェックしておきましょう。

- 日付・社名・職種名が間違っていないか

- 誤字脱字、漢字の使い方などにミスがないか

- 添付ファイルの形式やファイル名、送信方法に問題がないか

ミスを見つけるためには「いつもと違う読み方」も効果的。たとえば以下のような方法を取り入れてみてください。

- 印刷して紙でチェックする

- 逆から読んでみる(最後の文から1文ずつさかのぼる)

- 時間をおいて別の日に読み返す

第三者に見てもらうのも有効です。

家族や支援者にお願いするのもOKですが、転職エージェントのようなプロの視点でチェックしてもらえると、なお良いでしょう。

細かな文法の指摘だけでなく、“採用担当がどう感じるか”の視点で見てくれるため、書類の精度が一段アップします。

②求人との相性が合っているか?

書類に問題がないのに通過しない場合は、応募している求人との相性を見直してみましょう。

たとえば、求人票に書かれた「求める人物像」や「応募条件」に対して、経験やスキルがかけ離れてるケース。

企業が欲しいと思っている人材と、自分の特性や強みがずれていると、どれだけ丁寧に書いても通過は難しくなります。

ここで役立つのが自己分析の振り返りです。

過去に整理した「自分の強み・苦手」「転職で重視すること」などを見返し、応募先の企業と重なる部分があるか?を確認してみてください。

また、「自分が応募できる求人」だけでなく、「自分に合った求人」を選ぶ視点も大切です。

- 求められているスキルや経験と、自分の経歴にズレはないか?

- 求人内容に、無理なくこなせそうな業務が含まれているか?

- 応募条件に対し、実績や経験が十分に示せているか?

企業はあくまでその求人の仕事を任せられる人材を探しています。

もしスキル面で大きなギャップがある場合は、まず実務経験を積める求人を選ぶという選択肢も検討してみてください。

③文章表現は分かりやすいか?

書類選考では、あなたの情報を限られた文章だけで判断されます。だからこそ、書類の表現が分かりにくいと、他の応募者に埋もれてしまう可能性もあります。

以下の3点を見直してみてください。

- 自己PRや志望動機が、具体的かつ伝わりやすい内容になっているか?

- 専門用語やまわりくどい表現が多く、読みにくくなっていないか?

- 「何ができて、どんな価値を提供できるか」が明確に伝わるか?

たとえば、同じ経験を伝える場合でも、「ただ頑張りました」では印象が弱くなってしまいます。「3年間で目標を達成し続けた」「◯件の新規顧客を獲得した」など、数字や成果を入れることで説得力が増します。

また、「私は〜」「チームで〜」など主語をはっきりさせると、文章が読みやすくなります。読み手がイメージしやすいよう、具体的なエピソードや表現を心がけましょう。

読み手に伝わりやすいように、文章の構成や表現も丁寧に整えていきましょう。内容だけでなく「どう伝えるか」が、書類の印象を大きく左右します。

一文ずつ読み返しながら、伝えたいことがしっかり伝わるかチェックしてみてください。

ステップ6:面接に向けて対策を練る

書類選考を通過したら、採用担当と面接を行います。

面接では企業が「この人と一緒に働けそうか?」を見極める大切な場面。受け答えの内容だけでなく、事前準備や当日の姿勢も含めて評価されます。

特に発達障害のある方にとっては、面接という短時間で自分の魅力を伝えることにハードルを感じる方も多いはず。

だからこそ「ぶっつけ本番」で臨むのではなく、しっかりと準備を重ねて自分らしさを伝えられるようにしておきましょう。

このパートでは以下4つの内容に分けて、特に重要なポイントを紹介します。

- 面接前の準備

- 面接当日の注意点

- 面接の段階と役割

- 面接が通らないときの見直しポイント

面接の詳しい対策方法や手順については、以下の記事も参考にしてください。

面接は怖いものじゃなくて、お互いを”知る”時間だよ!

面接前の準備

面接で本来の自分を伝えるには、事前の準備がとても大切です。

特に発達障害のある方は、「何を伝えるか」「どう伝えるか」を整理しておくことで、当日の不安や緊張をグッと減らせます。

面接の成功率を高めるために、以下のポイントを意識して準備しましょう。

中途採用の面接の場合、よく聞かれる質問は固まっていることが多いです。

たとえば、「志望動機」「自己PR」「現職の業務内容」などは定番の質問。あらかじめ質問を予想し、回答を文章にしておけば、当日も焦らず落ち着いて話せます。

ポイントは、テンプレではなく自分の言葉で伝えること。ありきたりな言い回しより、自分のエピソードを交えて具体的に話す方が印象に残ります。

聞かれそうな質問に対しては、事前にしっかり回答を準備しておくのが安心です。

模擬面接で場慣れしておくのも効果的。本番と同じように話す練習をしておくと、緊張しにくくなります。

模擬面接の効果を高めるコツを参考に、家族や支援者に協力してもらって練習するのもおすすめです。

面接では、深掘り質問や逆質問も想定しておきましょう。面接官によっては、質問に対して答えた内容をさらに深掘りすることもあります。

- 「なぜそう感じたのか?」

- 「その経験から何を学んだのか?」

深掘り質問への対応ポイントを事前にチェックしておくと、落ち着いて答えられます。

合わせて、最後に聞かれる「何か質問はありますか?」に備えて、逆質問の準備も忘れずに用意しておきましょう。

企業への関心や姿勢を伝えるチャンスなので、形式的ではなくあなたらしい質問を用意しておくと好印象です。

特に質問と回答例を作るのはマジでオススメ!

面接当日の注意点

面接当日は、「時間に余裕を持つこと」と「準備の最終確認」が重要です。緊張しやすい方は早めに現地入りして、心の準備をしておくことで落ち着いて臨めます。

- 忘れ物はないか(応募書類コピー・身分証など)

- 身だしなみは問題ないか(髪型・服装・靴など)

- 移動経路や所要時間に問題がないか

- 会場には余裕をもって到着できるか

面接会場には30分ほど早めに到着し、近くのカフェなどで最終確認を行うのが安心です。早く着いておくことで、電車の遅延や道に迷うなどのリスクも減らせます。

面接会場に着いたら、受付時や退室時のふるまいも見られているつもりで、丁寧な対応を心がけてください。

面接が始まったら、ハッキリとした声でゆっくりと話しましょう。

緊張すると早口になったり、声が小さくなったりする方が多いです。面接官が聞き取りやすいように、落ち着いた声で話すことを意識してください。

質問への回答の基本は「結論ファースト+具体例」です。要点を先に伝えてから補足することで、面接官にも内容が伝わりやすくなります。

エピソードを添える場合は長くならないように、端的にまとめて話すことを意識しましょう。

面接が終わった後はできるだけ早く、面接内容をメモに残しておきましょう。

聞かれた質問や回答内容、自分の印象や感じたことをまとめておけば、次回の選考や応募企業の比較を行うときに役立ちます。

- 次回以降の面接で同じ質問に迷わず答えられる

- 自分の受け答えをブラッシュアップできる

- 面接の印象を入社判断の材料にできる

面接の内容はすぐに記憶から薄れていきます。可能であれば面接の直後に、メモや振り返りの時間を確保しておきましょう。

面接の直後が一番、残せる情報が多い!

面接の段階と役割

転職活動の面接は通常、2回~3回に分かれて行われます。

発達障害がある方のなかには、初対面でのやり取りや想定外の質問がストレスになりやすい方も少なくありません。

そのため、各ステップの「役割」と「準備ポイント」を事前に整理しておくことで、安心して面接に臨みやすくなるでしょう。

| 面接段階 | 面接官の立場 | 主な評価ポイント | 主な準備内容 |

|---|---|---|---|

| 一次面接 | 人事、現場担当など | スキルの適性 職務経験 (障害理解の有無) | 応募書類の振り返り 障害特性の整理 基本マナー |

| 二次面接以降 | 部長・役員クラス | 会社との相性 長期的な働き方 価値観の一致 | 志望動機の深掘り 将来のビジョン 自己分析 |

一次面接では、人事担当や現場の社員などと面接を行うことが多く、業務の適性や職務経験、ビジネスマナーなどが見られる傾向があります。

オープン就労の場合は、発達障害に対する配慮の希望や、自己理解の深さも確認されやすいでしょう。

まずは「一緒に働けそうか?」という視点で、全体的な印象が評価されるステップです。

二次面接以降では、部長クラスや役員など、より上の立場の方が面接官となることが多いです。会社との相性や価値観、長く働けそうかといった点が重視される傾向にあります。

最終的な採用可否を決める場でもあるため、表面的な受け答えだけでなく、志望動機の深掘りやキャリアへの考え方なども問われやすくなります。

それぞれの面接には違った目的と視点があるため、「誰に、何を、どう伝えるか」を意識して準備することが、選考通過のポイントになります。

面接が通らないときの見直しポイント

面接がなかなか通らないと感じたときは、まず過去の面接内容を振り返ることから始めましょう。

- どんな質問をされたか

- どう答えたか(自分の伝え方・表現)

- どの部分を深掘りされたか

回答に添えたエピソードや、質問されたタイミングも含めて見直すことで、どこにズレがあったのか気づける場合があります。

面接官とのやり取りの中で、誤解や認識違いが起きていなかったかも振り返りましょう。

- 同じような質問を何度か聞かれた

- 深堀り質問で繰り返し確認された

- 面接官の表情や反応から納得していない印象を受けた

発達障害がある方にとっては、話し方や伝え方によって意図が正しく伝わらないケースもあります。企業側が配慮の難しさを感じた場合、不採用につながることもあるでしょう。

落ち込む気持ちが出てくるのは仕方がないことですが、「何が原因だったのか」「次に活かせることはあるか」と視点を変えてみることも大切です。

転職エージェントを利用している場合は、企業から転職エージェントへ「不採用の理由」を伝えていることが多いです。

次回に活かせるヒントが得られる可能性もあるため、気になる場合はアドバイザーに相談してみてください。

落ちたことよりも次につなげる方が大事!

ステップ7:内定を受けて意思決定する

内定の連絡が来たら、まずは落ち着いて内容を確認しましょう。

転職活動は一段落ですが、「内定=入社決定」ではありません。ここからは、本当にその会社に入るかどうかを判断するステップが必要です。

具体的には、以下の3つを確認してください。

- 仕事内容や条件に問題はないか?

- 他の企業と比べて、志望度はどうか?

- 自分の「転職の軸」とズレていないか?

内定が出るとつい気が緩みがちですが、勢いで承諾して後悔しないように。

もし気になる点があるなら企業側に確認を取り、場合によっては条件交渉や辞退も検討しましょう。

転職先は、これからの働き方を左右する大きな選択肢です。納得して入社できるよう、冷静に判断してください。

オファー内容と意思決定

内定の連絡をもらったら、まずは一息ついて内容を確認しましょう。いきなり決断せず、条件や働くイメージをゆっくり整理することが大切です。

多くの企業では、入社前に「オファー面談」という場が設けられるケースが多いです。

オファー面談では、年収・勤務時間・配属先・評価制度など、具体的な条件の説明や質疑応答が行われる場。面接中には聞きにくかったことも、このタイミングなら確認しやすくなります。

この場で「労働条件通知書(オファーレター)」と呼ばれる書類が提示されることが多いので、必ず受け取って内容を確認しておきましょう。

「内定=必ず入社」ではありません。他社の選考が進んでいたり、条件に迷いがある場合は、先方と相談し返答を保留してもOKです。

発達障害がある方は、環境や人間関係の相性が働きやすさに直結することも多いため、自分の「転職の軸」に合っているか、落ち着いて見直してみてください。

何よりも自分の納得感を大事にしてね!

現職の退職準備

内定のオファーを受け入れると決めたら、現職がある場合は退職の手続きを進めていく必要があります。

退職の話を切り出す場面は、人とのやり取りや気を遣う会話が負担になりやすい方にとって、大きなストレスになることもあります。

できるだけ事前に流れを整理して、落ち着いて伝えられるように準備しておきましょう。

まず、退職時に職場へ伝えるポイントは次のとおりです。

- 退職の意思があること

- 退職希望日(入社予定に合わせて)

- 引き継ぎの方針や資料の準備について

- 有給休暇の取得や消化の希望

職場によっては、退職願の書式が決まっている場合もあります。直属の上司に確認し、必要な手続きをスムーズに進めましょう。

基本的には円満退職を目指し、必要以上に揉めずに対応することが大切です。とはいえ、引き止めや説得にあってしまうケースもあるかもしれません。

「なぜ辞めるのか」「続けるつもりはないのか」など、説明を求められるやり取りが強いストレスになる場合は、事前に話す内容を簡単にメモしておくのもおすすめです。

退職日が迫っているのに話が進まない、引き留めが強引すぎるといった場合は、最終手段として退職代行を使うという選択肢もあります。

今の職場をきれいに去ることよりも、次の職場の入社日に働き始められることの方がはるかに大切です。

「辞めます」は言いにくいけど、転職のためには避けて通れない!

入社前の準備

内定を承諾して退職手続きが終わったら、入社日までは「休息」と「軽い準備」に充てることをオススメします。

転職活動は、思っている以上にエネルギーを消耗します。気が張っていた分、内定が決まったあとにドッと疲れが出る方も少なくありません。

まずは意識的に休むことを大切にしましょう。

とくに疲れやすさを感じやすい方や、環境の変化に影響を受けやすい方は、しっかり体と心を整える時間を確保しておくと安心です。

そのうえで、入社前に以下をやっておくと良いでしょう。

- 通勤時間に合わせて職場まで行ってみる

- 混雑や遅延しやすい場所・代替ルートの確認

- 通勤途中に立ち寄れる休憩スポットを探しておく

新しい環境に慣れるには時間がかかります。事前にルートや環境を確認しておくと、出社初日の不安を少し軽くできます。

それでもまだ時間に余裕がある場合は、「休みだからこそできること」に目を向けてみてください。

- 気になっていた趣味に手を出してみる

- 近場への旅行や、引っ越しの検討

- 新生活に向けての身の回りの整理

仕事の準備は、入社してからでも十分間に合います。入社までの時間を、自分のリズムを整える期間として有効に使いましょう。

転職活動が長引いた人は念入りにケアしてね!

【Q&A】発達障害者の転職でよくある質問

発達障害がある方の転職活動で、よくある質問をまとめました。

まとめ|転職活動は長期戦!焦らずじっくり取り組もう

本記事では、発達障害のある方が安心して転職活動を進められるように、各ステップをわかりやすく整理しました。

- 転職は「自己分析~内定」まで段階ごとの準備を行おう

- 求人応募・面接の前に、まずは土台づくりが大切

- 在職中の方は、無理なく転職活動を進められる方法を選ぶ

転職を考えるときこそ、自分のことを深く見つめ直すチャンスです。

「なぜ転職したいのか」「どんな働き方が合っているのか」を整理することで、今後のキャリアにブレない軸ができます。

求人に応募しはじめると、書類の調整や面接対策など、やるべきことは意外と多いもの。障害について自分の言葉で伝えられるように練習することも大切です。

ひとりで取り組むのがしんどいと感じたら、SNSなどで同じように頑張っている仲間を見つけたり、信頼できる転職エージェントを味方につけるのもひとつの方法です。

私もXで発信してるよ!

転職は人生の大きな転換期。挫折しかけたりうまくいかなかったりする人も多いです。転職後に失敗しないためにも、当サイトの記事を読みつつご自身のペースで転職活動を進めてください。

無理のない範囲で行動を積み重ねていけば、あなたに合った働き方がきっと見つかります。

\ 就職・転職活動はサポート体制が大事! /

発達障害がある人の転職活動、ここで止まっていませんか?

- 自己分析が進まない → 自分の強みが分からない

- 書類が通らない → 何が悪いのか分からない

- 面接が怖い → 準備のやり方が合ってるか心配

こうした悩みは一人で抱え込まず、転職エージェントに頼りましょう!

- 書類添削+面接対策で合格率UP

- 特性に合う求人を一緒に選べる

- 日程調整や企業とのやりとりを代行

もちろん全て無料です。行き詰まる前に、まずは1件相談してみませんか?

方向性の相談だけでもOK。初めてなら「dodaチャレンジ」がオススメだよ!

\ 発達障害の当事者が厳選! /