- 職務経歴書って、どうやって書けばいいの?

- 試しに一通り書いてみたけど自信がない…

- 良い評価を得られる職務経歴書が作りたい!

履歴書と比べて形式の自由度が高く、作りにくいイメージの強い「職務経歴書」。文章や項目をゼロから考える必要があり、「どう書いたらいいのか分からない!」と迷ってしまう人は多いです。

よしだ

よしだ私も職務経歴書の仕上がりに納得できなくて、何度も作り直したよ…。

本記事では発達障害がある方向けに、職務経歴書の書き方と改善のコツを紹介します。

- 職務経歴書を作る5つの手順

- 項目ごとの書き方のポイント

- 選考通過率を上げる改善のコツ

結論からお伝えすると、職務経歴書は経歴とスキルのプレゼン資料。採用担当者が読んで「この人はウチの求人に合いそう!」と思ってもらえるように作りましょう。

障害者雇用であっても、一般雇用であっても、職務経歴書の作り方は同じです。

- 書類選考が全然通らなくて困ってる!

- 職歴に不安があっていまいち綺麗に書けない。

そんな方は本記事を、ぜひ最後までお読みください。

職務経歴書は求人への最初のプレゼン資料

職務経歴書は、単に仕事の経歴を並べた書類ではありません。

あなたの経験・スキル・能力を企業に伝える、重要な「プレゼン資料」。経験や能力を適切に伝えることで、求人に適した人物であることを伝えることが大切です。

採用担当者は職務経歴書を読んで、初めてあなたの経歴を知ります。書類が企業との「初めての接点」であり、書類の印象によって選考結果も変わる可能性が高いです。

ただの情報の羅列では、あなたの魅力は十分に伝わりません。伝え方を工夫することで、強みや意欲をより効果的に紹介できます。

- 求人票に記載されている業務の経験がある

- 経験は足りないが転用できるスキルがある

- 採用されれば担当業務をこなす自信がある

職務経歴書は戦略的に作り、丁寧に磨き上げるもの。書類選考を印象よく突破するため、職務経歴書は念入りに作り込みましょう。

職務経歴書の書き方次第で印象が大きく変わる!

職務経歴書を作る手順は5つ

説得力のある職務経歴書を作成するためには、土台から順番に作り上げることが大切です。

まずは、これまでの経験や習得したスキル、あなたの強みや発達障害の特性などを深く理解するための自己分析を行います。

何ができて、何に挑戦したいのか、現状を把握することが書類作成の最初のステップです。

職務経歴書は自由記述式ですが、よく使われるフォーマットはあります。あなたの経歴や伝えたい内容、応募する求人の特性に合わせてフォーマットを選びましょう。

転職エージェントなどが提供するサンプルも参考にしてください。

選んだフォーマットに合わせて職務経歴・スキル・自己PRなどを埋め、職務経歴書のベース(土台)を作成します。

この段階では完璧を目指さず、まずは必要な情報を漏れなく書き出すことを意識しましょう。

職務経歴書のベースが完成したら、選考通過率を上げるために書類の手直しをしてください。

全体的な読みやすさの改善や文章単位での表現の調整、求人ごとの内容の調整などを行いましょう。

書類が完成したら、必ず提出前に誤字脱字や内容の矛盾がないか、細かくチェックします。

自分だけでなく、第三者の視点にも添削してもらうことで書類の完成度をさらに高められます。

最初は自己分析で骨組みを作ろう!

自己分析とキャリアの棚卸し

職務経歴書を書き始める前に、まずは「自己分析」を行いましょう。

- 障害特性の自己理解を深める

- 過去のキャリアを棚卸しする

- 強みや弱みを言語化する

- 転職の軸を決める

自己分析のなかでも「キャリアの棚卸し」は、職務経歴書を作るうえで非常に大切。

キャリアの棚卸しとは、社会人になってからの経験を振り返り、職務内容や実績などを整理することです。

引用:マイナビ転職

キャリアの棚卸しでは、勤務先の企業や職種、担当してきた業務などを細かく書き出していきます。

これまでのキャリアを振り返ることで、成功や失敗の傾向が分析可能。「得意・苦手」が把握できれば、転職の方針を決めるときにも役立ちます。

職務経歴書に正しい情報を記載するためにも、まずは「キャリアの棚卸し」を実施してください。

経歴の洗い出しには、マインドマップの活用がオススメ。思いつくままに書き出したあと、ドラッグだけで簡単に整理しまとめることが可能です。

オススメのマインドマップはXmind!無料で性能も必要十分なので、私もよく使ってるよ!

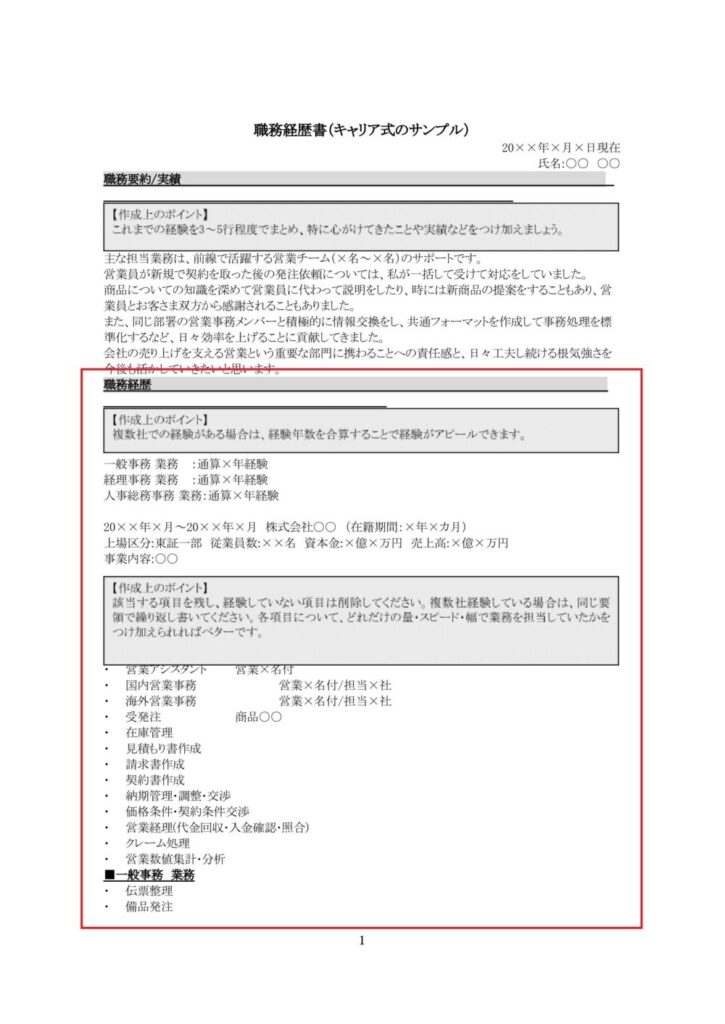

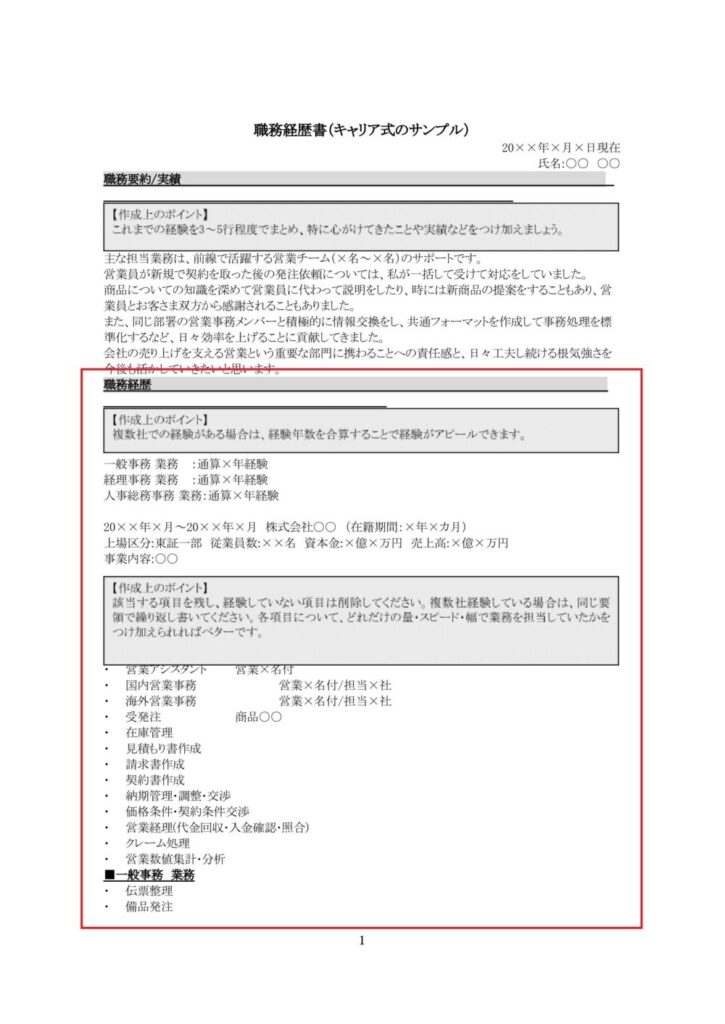

基本構成とフォーマット選び

職務経歴書は自由形式ですが、一般的に使われるフォーマットが3つあります。

- 編年体形式

- 逆編年体形式

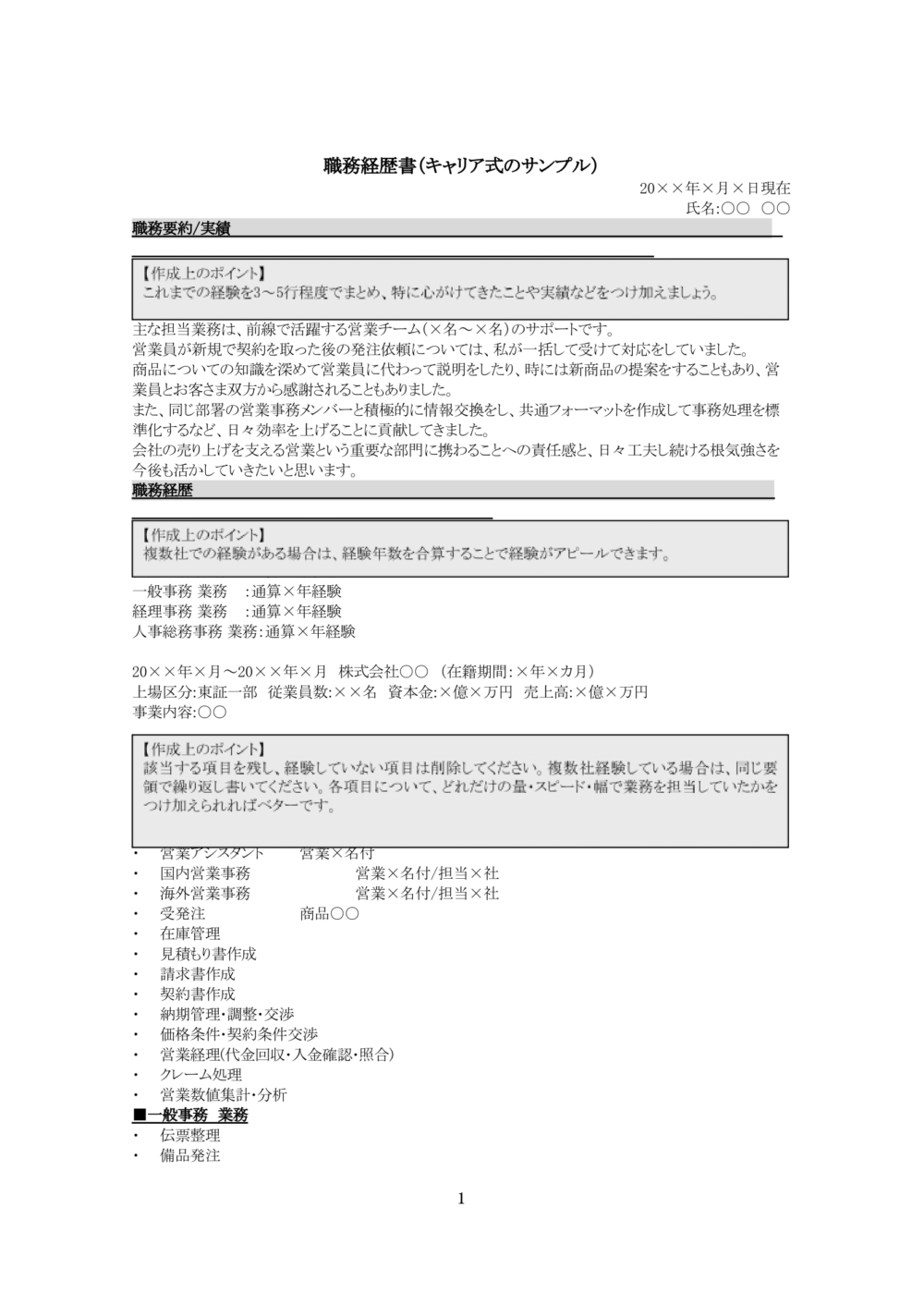

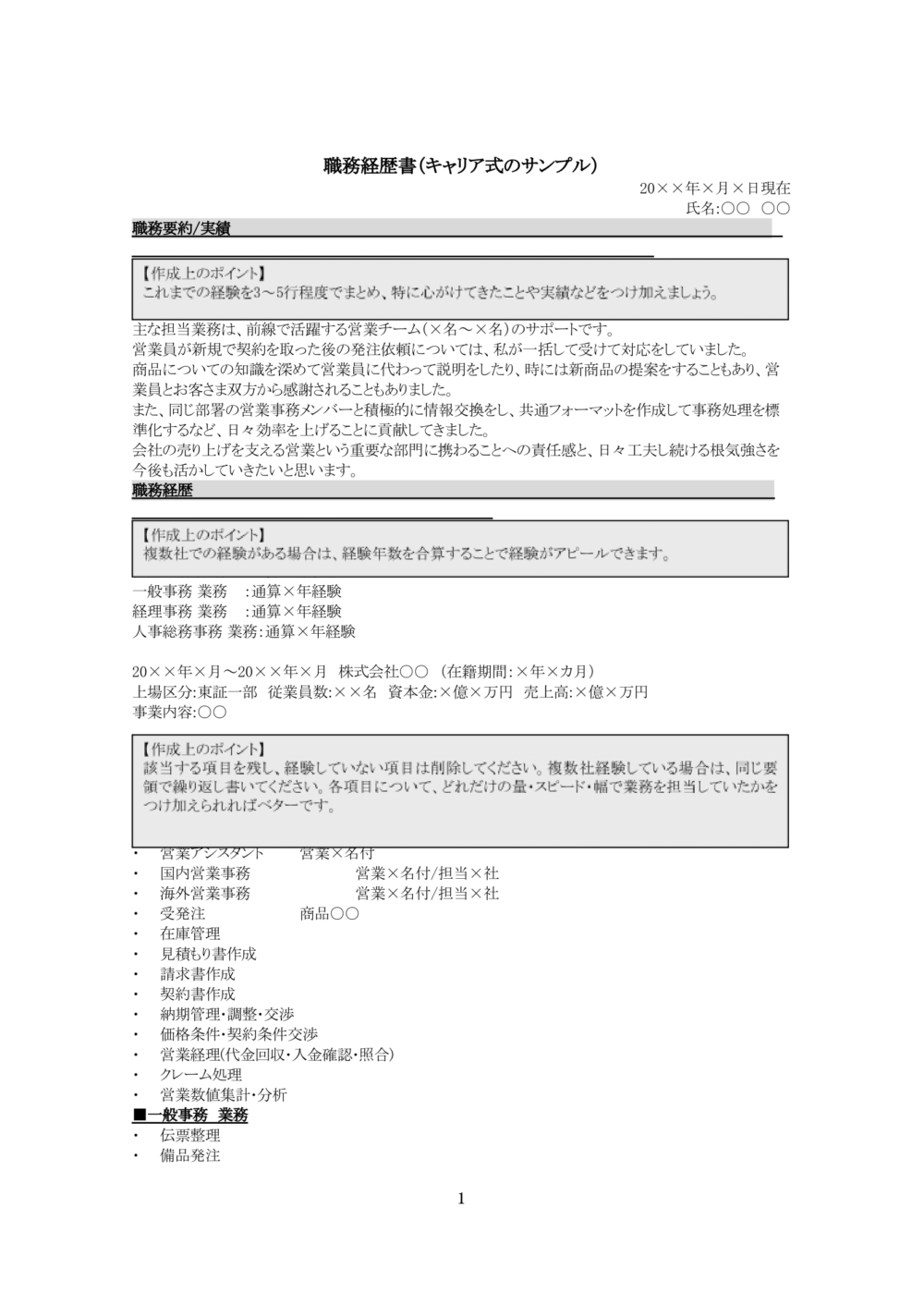

- キャリア形式

フォーマットを選ぶ際は、あなたの経歴や特に提案したい強みに合わせて決め、内容の細部を調整しながら作成しましょう。以下の2つを基準に考えると判断しやすいです。

- 自分が最も何を伝えたいか

- 応募先企業が何を知りたがっているか

伝えたい職務経験の期間や内容、キャリアチェンジなども、フォーマットを選ぶポイントになります。

| 特徴 | メリット | デメリット | オススメする人 | |

|---|---|---|---|---|

| 編年体式 | 古い職務経歴から時系列に記載 | キャリアの流れが把握しやすい 履歴書と照らし合わせて確認しやすい | 短期離職が多いと目立ちやすい 直近の関連職種をアピールしにくい | 一貫した職歴がある人 転職回数が少なめな人 |

| 逆編年体式 | 直近の職務経歴からさかのぼって記載 | 直近の職務経験やスキルを強調できる 現職の実績を印象に残しやすい | キャリアの流れが把握しにくい 過去の大きな経験が埋もれやすい | 直近の職務経験をアピールしたい人 転職は多いが最近の職歴は安定している人 |

| キャリア式 | 時系列にかかわらず職種・業務内容で分類して記載 | 特定の職種やスキルを強調できる 短期離職や空白が目立ちにくい | キャリアの一貫性や経歴が分かりにくい 実績と会社の関連性が伝わりにくい | 特定の職種をアピールしたい人 離転職や空白期間がある人 |

職務経歴書のフォーマットで主に構成が変わるのは「職務経歴」の部分だけ。どの形式で書くか迷ったら、まずは最も一般的な編年体形式で作成し始めましょう。

あらかじめ経歴を書き出しておくと作りやすくなります。

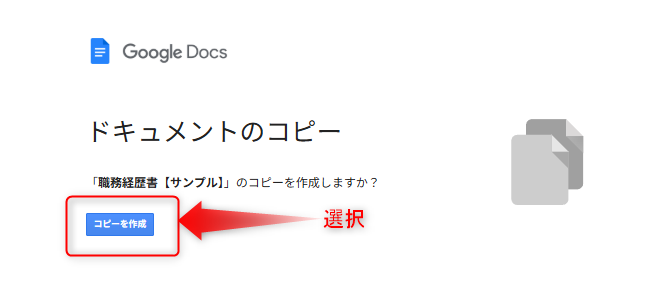

転職エージェント(dodaチャレンジなど)が提供しているテンプレートをダウンロードし、そこから自分の状況に合わせて調整していくとスムーズです。

3パターンの職務経歴書を作って、求人ごとに出し分けてもOK!

【項目別】職務経歴書の書き方のポイント

職務経歴書では、主に以下の項目を記載します。

- 職務要約

- 職務経歴

- スキル・資格

- 志望動機

- 自己PR

- 障害・配慮事項(※必要に応じて)

職務経歴書は自由形式のため、記載順や表現を自分で考えながら作ってもOKです。必要に応じて項目を追加しても良いでしょう。

ゼロから考えるのが苦手な方は、テンプレートを元に加工していくことをオススメします。

困ったらテンプレートを使うとやりやすい!

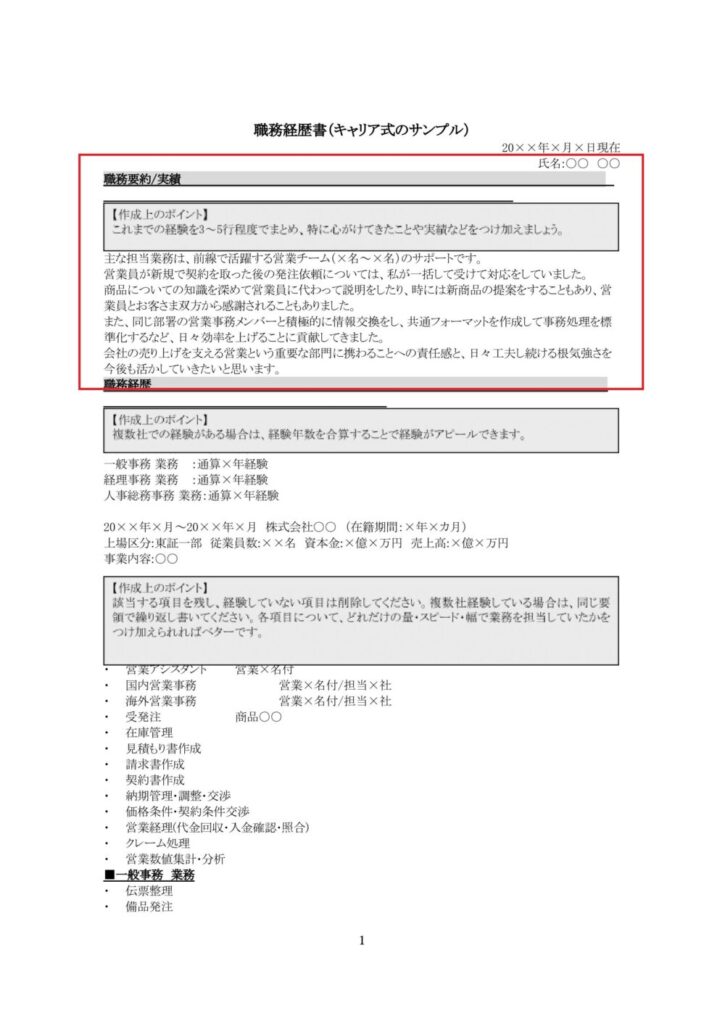

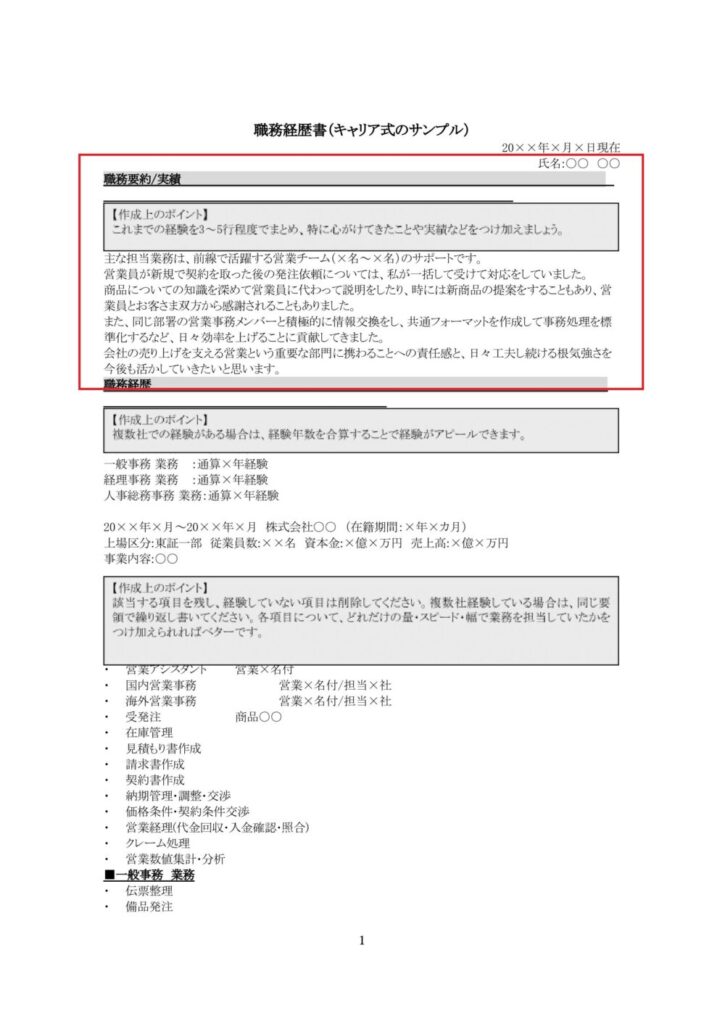

職務要約

「職務要約」は、職務経歴書全体の「顔」になる項目。職務経歴書の一番上に記載し、採用担当へあなたの大まかな経歴を把握してもらう目的があります。

文章は多くても300文字程度に凝縮し、以下のポイントを押さえて端的にまとめましょう。

- 主な職種や役職などの経歴

- これまでの業務経験・実績

- 特に強調したい強みや特徴

経歴と合わせて実績や工夫、得意なことなどを盛り込むと、魅力的な要約文に仕上がります。

職務要約は、ただの「まとめ文」ではありません。求人に応募が殺到した場合、職務要約だけに目を通し、続きを読み進めるか判断する場合があります。

採用担当者に「この人は詳しい経歴を読んでみよう」と思われるような、魅力的な職務要約を作りましょう。

職務要約の書き方だけで印象が大きく変わることもある!

私は経理職で2年間、総務職で3年間の経験があります。A社では経理職として、日々の帳簿管理や月次決算業務を担当してまいりました。丁寧で正確な処理を心がけ、上長からも「安心して任せられる」と評価いただいておりました。現職のB社では総務職として、契約書管理や職員の勤怠管理、備品の在庫管理を担当。A社の経理職で培った丁寧さを発揮し、きめ細やかな運営サポートを実施しております。持ち前の丁寧さを活かして貴社に貢献したいと考えております。

職務経歴

「職務経歴」は、職務経歴書のメインコンテンツ。あなたの実務能力とこれまでの経験を具体的に伝える、重要な役割があります。

在籍した企業ごとに、以下の情報を記載してください。

- 企業名、企業規模(従業員数、資本金など)、業界

- 所属部署、役職、在籍期間

- 担当した具体的な業務内容

- 業務実績、社内での評価、工夫した点など

事前にこれまでの経歴を書き出しておき、記載漏れが無いように整理しておきましょう。

業務の実績や工夫などを記載する際は、「STAR」を意識して書くと説得力のある内容に仕上がります。

「STAR」は、Situation(状況)、Task(課題)、Action(行動)、Results(結果)の頭文字を取ったもので、具体例が含まれた簡潔でわかりやすい回答を準備するのに効果的な方法です。

引用:indeed

数字や具体例を使って、採用担当者に伝わるような表現の工夫を心がけましょう。

どこの職場で、どんな仕事をしてきたか詳しく書こう!

株式会社〇〇 (従業員数:約150名/事業内容:ITコンサルティング、システム開発)

20XX年X月 ~ 20YY年Y月 管理部 総務課

■担当業務

- 備品・消耗品の発注、在庫管理、コスト管理

- 社内規定の改訂サポート、社員への周知

- 会議室の予約管理、会議資料の準備、議事録作成補助

- 代表電話応対、来客受付・案内業務

- 契約書・請求書などの重要書類のファイリング、電子化推進

■実績・取り組み

社内業務マニュアルの全面見直しとFAQ形式での電子化を主導。図やフローチャートも活用し分かりやすさを追求した結果、社内問い合わせ件数を月平均30%削減し、全社の業務効率向上に貢献しました。

就労移行支援の書き方

就労移行支援の通所を職務経歴書に書くかどうかは、障害のオープン・クローズどちらを選ぶかによって対応を変えましょう。

オープン就労であれば、そこで得た経験やスキルを前向きに記載しましょう。あなたの就労意欲を伝える良い機会になります。

クローズ就労を目指すのであれば、職務経歴書に就労移行支援の経歴は記載しない方が無難。余計な情報で、かえって混乱させてしまう恐れがあります。

もし記載する場合は、単に通っていた事実だけでなく、そこで何を学び、どう成長できたのかを具体的に示すことが重要です。

ブランク期間の伝え方

ブランク期間がある場合、まずは「事実」と「あなたの感情」を分けて整理しましょう。期間や理由は客観的な事実として簡潔に書き、ネガティブな感情や細かな状況を詳しく説明するのは避けます。

大切なのは、その期間を経て「これからどうしたいか」という前向きな意欲です。ブランク中に得たことや現在の熱意を具体的に伝え、次の仕事へ繋げる姿勢を示しましょう。

オープン就労の場合、ブランク期間があっても前向きに受け止めてもらえるケースは多いです。

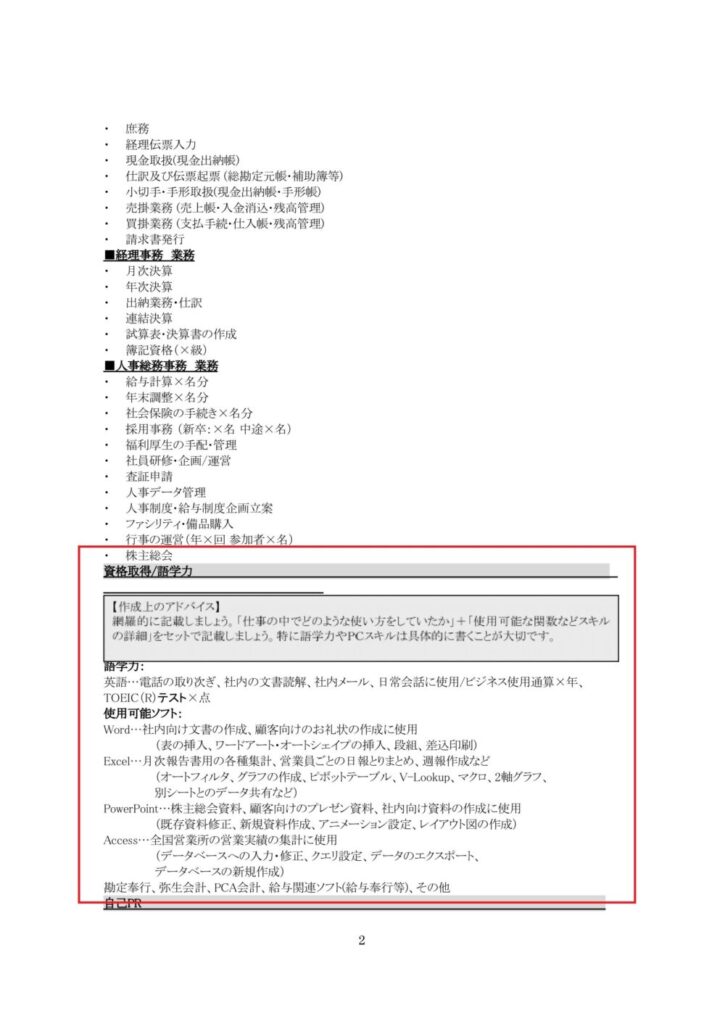

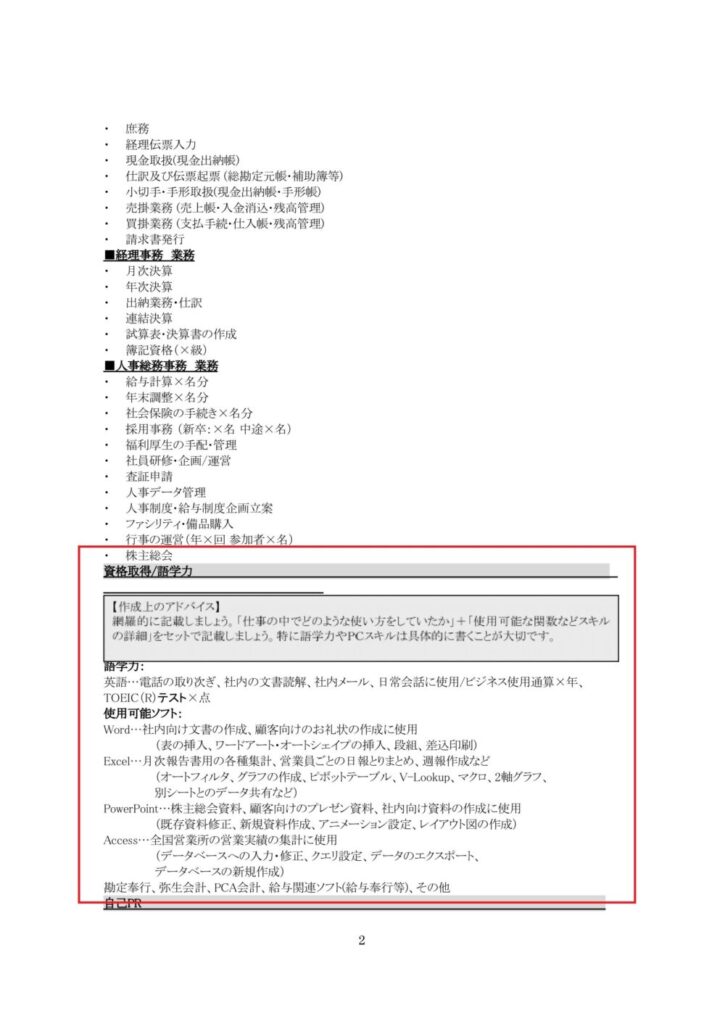

スキル・資格

「スキル・資格」は、あなたが身に付けた能力を企業に伝えるための項目。応募職種に活かせるものを中心に、具体的な習熟度も含めて記載しましょう。

資格・免許は省略せず、正式名称で記載してください。例えば運転免許の場合は「普通自動車第一種免許」など、簿記であれば「日商簿記検定試験」のように書きましょう。

国家資格や民間資格などのほかに、業務関連のツールへの操作能力、働くなかで身に付けた経験なども記載することをオススメします。

- Microsoft Office Specialist Excel 365

- TOEIC公開テスト 800点

- ビジネスキャリア検定

- EXCEL(VLOOKUP、ピポットテーブルなど)

- Illustrator(広告デザイン作成)

- 生成AI(プロンプト作成、アウトプットの質改善)

- データ分析(ウェブサイトの流入と成約率の改善)

- 顧客対応(100人/日来店する飲食店での接客業務)

- スタッフ管理(夜勤含むパート30名のシフト管理)

ただし、応募する求人と直接関係がないスキルは記載しない方が無難です。評価につながりにくいだけでなく、余計な情報で採用担当を混乱させたり、求人とのミスマッチを懸念されたりする場合があります。

「このスキルは業務のここに応用できそう」と判断したものを、優先的に書くようにしましょう。

勉強中の資格もアピール材料のひとつ!

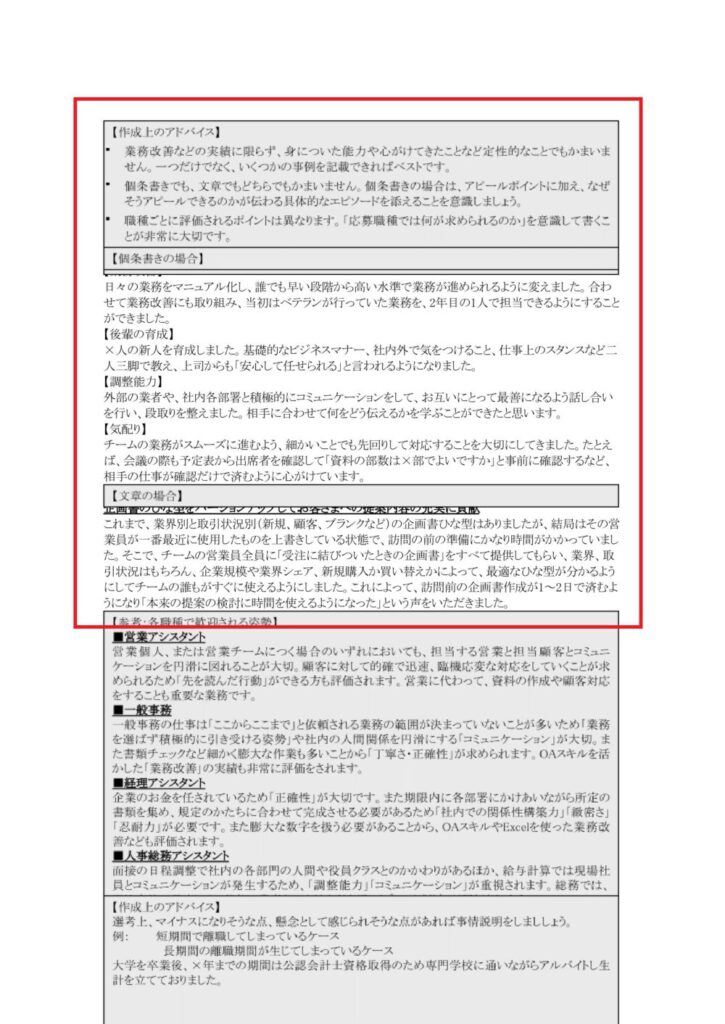

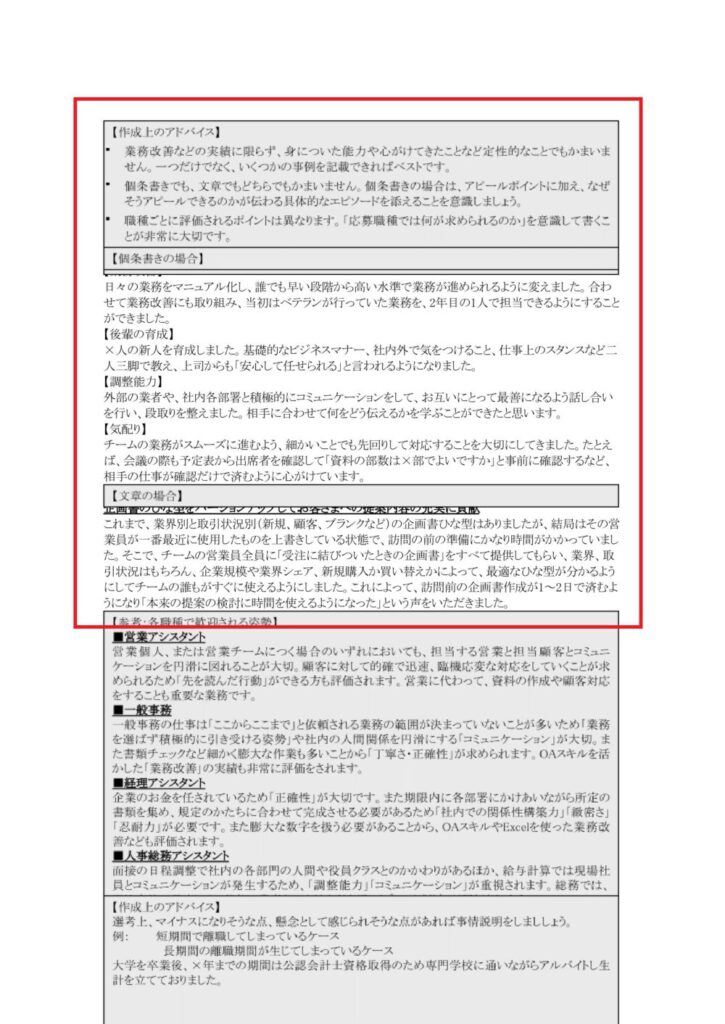

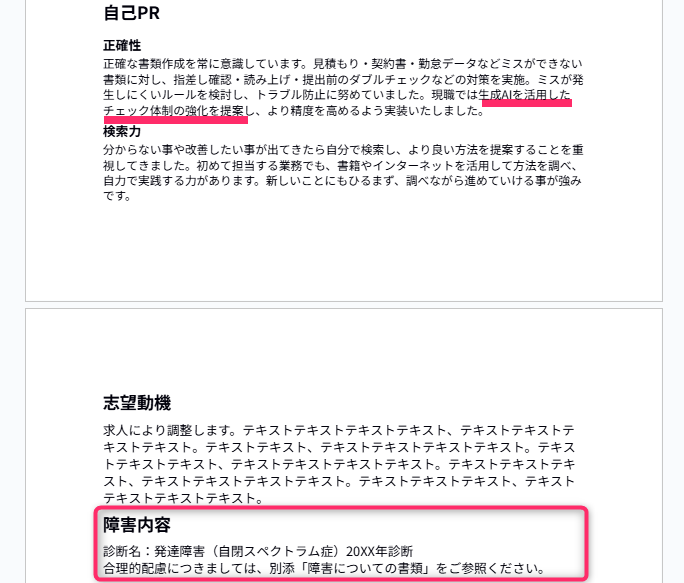

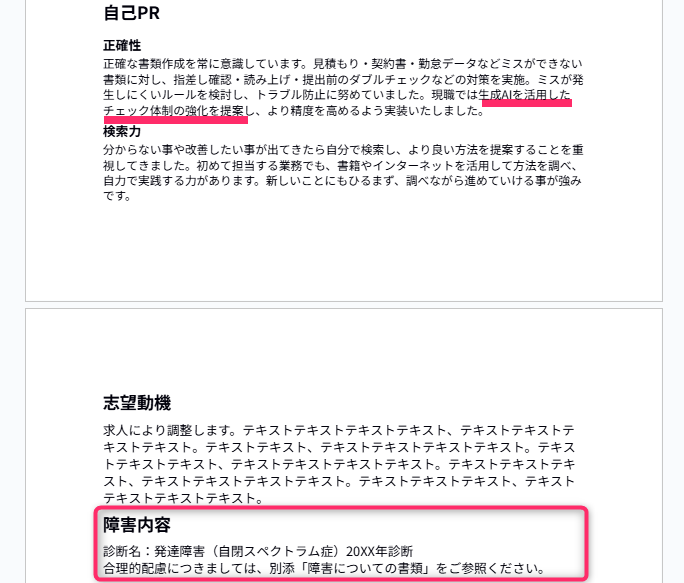

自己PR

「自己PR」は、あなたの強みや経験を企業に伝え、採用するメリットを伝える項目です。自己PRで能力やメリットを提案することで、採用や選考通過を後押しします。

“刺さる”自己PRを作るコツは、企業側の需要で考えること。「自分はこれが得意!」だけでなく、実務で実際に活躍しそうなポイントを探しましょう。

淡々とミスなく業務をこなすことが重要→「集中力がある」「細かい作業が得意」「ルーティン業務をミスなく処理」などが想像できる。

自分自身への過小評価や能力の誇張、一方的なアピールなどを避け、自分の強みを正直かつ前向きに表現することが大切です。

同じ職種や似た求人でも、”刺さる”ポイントは微妙に違う場合があります自己PRは求人ごとに見直し、一社ずつ書き分けることをオススメします。

自己PRの詳しい書き方については、以下の記事もお読みください。

この求人は、どんな人に来て欲しいんだろう?って考えてみて!

志望動機

「志望動機」は、応募先に対しての意欲を伝える項目です。単に仕事がしたいというだけでなく、その企業への入社意欲を具体的に書くと良いでしょう。

- 職種への意欲や相性

- この企業を選んだ理由

- 入社したい熱意

限りあるスペースのなかで、求人に対して「なぜ応募したのか」を伝える必要があります。

志望動機を書く際、いきなり書き始めると行き詰まる可能性が高いです。まずは「誰に」「何を伝えて」「どう思ってもらいたいか?」を整理しましょう。

企業の公式サイトを見たり、求人情報を隅々まで読んだりしながら文章の骨組みを作り、方針を固めてから書き始めることをオススメします。

志望動機の詳しい書き方については、以下の記事で詳しく紹介しています。合わせてお読みください。

「なぜこの求人に?」が差別化ポイント!

障害・配慮事項

発達障害を開示して働く「オープン就労」の求人応募では、障害の情報や希望する配慮事項についての情報を書くと良いでしょう。

障害の情報では、手帳の種類や等級、診断名などを端的に記載します。

配慮事項は、障害がある人でも効率的に働くための調整のこと。特性による困りごとに合わせた環境整備や、ツールや設備の導入などがあります。

配慮の目的は、サポートによって能力を最大限に発揮すること。以下のポイントを押さえて、働く姿をイメージしてもらうことが大切です。

- 障害特性と困りごと

- 自己対処していること

- 企業に頼みたい配慮

発達障害がある方の場合は、コミュニケーションや仕事の進め方への配慮が中心。依頼が具体的であるほど、企業側が判断しやすくなります。

配慮事項については以下の記事で、例文も含めて紹介しています。こちらも参考にしてください。

発達障害を開示する場合は、どんなサポートが欲しいかも考えよう!

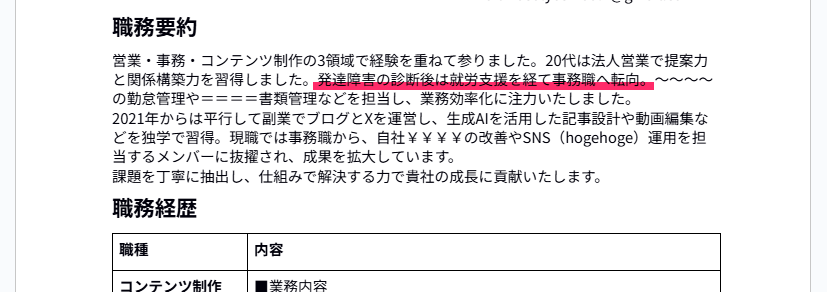

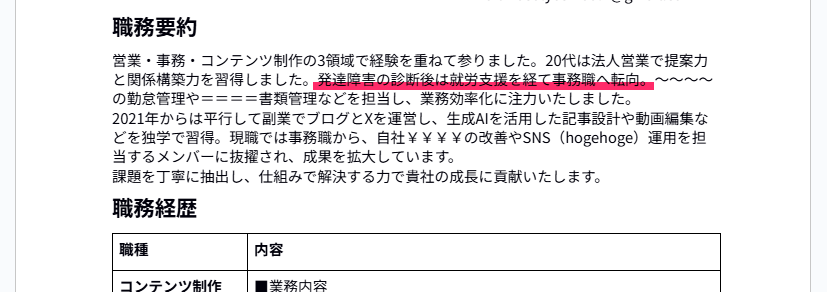

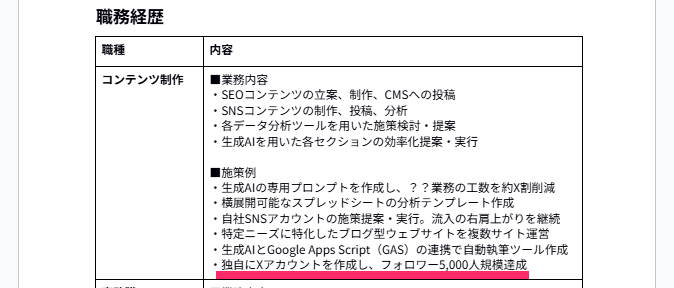

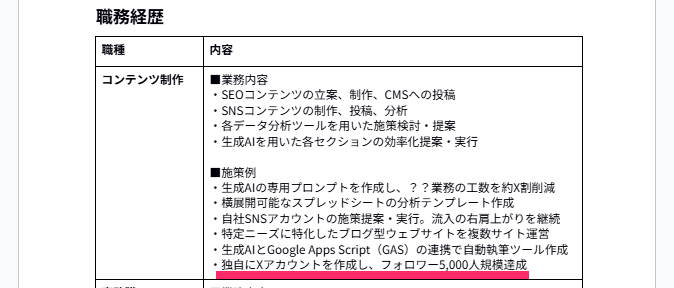

筆者が使用した職務経歴書の実例

筆者が2024年に転職活動をしていた際、実際に使用した職務経歴書を公開します。発達障害のオープン・クローズどちらの場合でも、このフォーマットで提出しました。

クローズ就労の場合は、発達障害に関係する箇所を書き換えて使用しています。

フォーマットや書き方の参考事例として、ダウンロードしてお使いください。

\ここを押してね!/

\転職活動の感想をまとめた投稿!/

ポイント1:発達障害の診断タイミングを簡単に記載

職務要約の一部に、発達障害の診断時期を記載。営業職から事務職へ転向した理由と、障害者雇用への切り替えタイミングが分かるように盛り込みました。

職務要約では「障害の情報」よりも「経歴や流れ」にフォーカスしたく、個々の内容には触れず。コンテンツ制作系に転職の焦点を合わせたかったので、文章の比重を副業(よしだ含む)と現職に傾けています。

ポイント2:提案できる強みは就業経験以外からも取り入れる

求人に対してメリットのある情報は、会社員としての経歴以外も盛り込みました。私の場合は「よしだ」を含むコンテンツ制作の経験や、自主的に情報収集している生成AI周りの知識が該当します。

「必ず盛り込む」「絶対に隠す」の二択ではなく、転職エージェントや求人企業からの反応で情報量を調節しながら転職活動を進めました。

ポイント3:苦手なことよりも「できること」を重視

職務経歴書は企業へできることを提案したいので、特性や苦手なことよりも「頑張ってきたこと」や「強み」にフォーカスを当てています。

私の場合は、以下の内容を強調するように職務経歴書を作りました。

- 「ITツールに強いこと」

- 「正確性に重きを置くこと」

障害者雇用に応募する場合は、特性や配慮を別紙「私の障害について」で分けて記載。求人への提出時は、職務経歴書と合わせてひとつのPDFで送信していました。

発達障害がある人の転職活動、ここで止まっていませんか?

- 書類が通らない → 何が悪いのか分からない

- 面接が怖い → 準備のやり方が合ってるか心配

- 仕事選びが不安 → 自分に合う職場って何?

こうした悩みは一人で抱え込まず、転職エージェントに頼ってOK!

- 書類添削+面接対策で合格率UP

- 特性に合う求人を一緒に選べる

- 日程調整や企業とのやりとりを代行

もちろん全て無料です。行き詰まる前に、まずは1件相談してみませんか?

初めての利用なら「dodaチャレンジ」がオススメ!

\ 発達障害の当事者が厳選! /

選考通過率を上げる職務経歴書の改善のコツ

職務経歴書の項目が完成したら、修正加筆を繰り返して磨き上げましょう。言い回しや表現をコツコツと修正し、誰にでも伝わる文章に改善していきます。

修正した職務経歴書はあくまで「ベース」として、求人ごとに内容を調整していくことも重要です。

具体的な修正ポイントは、以下の4つです。

- 文章表現と読みやすさ

- 数字・実績・工夫したことを盛り込む

- 「キーワード」を自然に入れる

- 求人ごとに手直しする

「何を書くか」「どうやって書くか」も大事だよ!

文章表現と読みやすさ

書類選考でしっかりと職務経歴書を読んでもらうには、全体の読みやすさや文章表現が大切です。

採用担当者は多くの書類に目を通すため、パッと見て分かりにくい書類では目に留まりません。場合によっては、最後まで読んでもらえない可能性もあります。

書いてある文章が複雑で読みにくければ、途中で読むのを諦めてしまう場合もあるでしょう。

書類全体の読みやすさと文章ごとの読みやすさ、2つの観点から職務経歴書をブラッシュアップしてください。

書類全体の読みやすさ

職務経歴書を手直しする際は、「全体的な印象」から修正していきましょう。採用担当者が書類を一目見たとき、どんな印象を受けるかによって結果が変わる場合もあります。

- 「きれいに整理されてて読みやすそう!」

- 「目を通すだけでエネルギーを使いそう…」

書類全体の印象をブラッシュアップするときは、以下の点に注目してください。

- 書類の枚数は3枚程度に収める

- 余白を作り、文字サイズやフォントを工夫する

- 改行や箇条書きで情報の「塊」を作る

- 数字や年月日の表記に統一感を持たせる

職務経歴書の枚数は、多くても3枚程度に収めましょう。枚数が多いだけで、採用担当者が手に取ったときの「ボリューム感」が重くなります。

記載する情報は厳選し、本当に伝えたいことに絞って簡潔にまとめましょう。

書類の上下左右に余白を作れば、「びっしり書かれている感」を薄めます。文字サイズは10.5~11ポイントが一般的。職務要約、職務経歴といった見出しを立てることで、項目ごとの視認性を高めるのも有効です。

フォントは明朝体やゴシック体といった、ビジネス文書にふさわしい一般的なものを使用しましょう。余計な装飾や奇抜なフォントは、かえって読みにくくなる場合もあります。

文章に適度な改行を入れたり、箇条書きで情報を羅列したりすることで、情報の「塊」を作るのもオススメ。情報が「塊」ごとに整理されていれば、読む側は情報の区切りが分かりやすくなります。

書類の中に記載する「数字」は、必ず文書全体で統一感を持たせてください。

- 数字の半角・全角

- 日付の表記(西暦/和暦)

- 4桁以上のカンマ(,)

表記がバラバラだと読みにくいだけでなく、注意力散漫な印象を与えてしまうこともあります。

文章ごとの読みやすさ

書類全体の調整が終わったら、細部の「文章」もテコ入れしてきましょう。文章は書き方次第で読みやすさが大きく変わるため、最後まで読んでもらうためには細かな修正が必要です。

読みやすい文章は、それだけで採用担当者に好印象を与えることもあります。

文章の表現を手直しするには、以下のポイントを押さえてください。

- 結論から書く(結論ファースト)

- 一文は短く、内容は一つに(一文一義)

- 具体的に表現する

- 主語を明確にし、分かりやすい言葉を選ぶ

- 回りくどい表現を避け、ストレートに伝える

文章はまず「結論」を伝えることを意識しましょう。結論が分かったうえで読む文章と、最後まで結論が分からない文章では、ストレスのかかり方が大きく変わります。

そのうえで、一つの文章に対して盛り込む内容は、一つに絞りましょう。一つの文章に複数の内容を含めると、情報が混線してしまい読みにくくなってしまいます。

最初に結論を伝えることと、一文で書く内容を一つに絞ることは特に大切です。話の要点がすぐに分かり、情報を一つずつ読み込めるため、読み手の理解度は格段に上がります。

読み手の理解度を高めるうえでは、具体的な表現や明確な主語も大切。5W1Hをうまく使って、解釈違いが起きにくい文章作りを意識しましょう。

文章の表現は、ストレートなほど伝わりやすいです。余計な言い回しや二重否定を使わず、伝えたいことを直接的に書く方が理解しやすくなります。

否定の形が2つ重なった表現のことを「二重否定」と言います。

① 言いたいことはない。

② 言いたいことがないことはない。であれば、②が「二重否定」です。

引用:日本語教育ナビ

分かりやすい文章を書くコツとして、PREP法という文章の「型」があります。

PREP法は主にビジネスシーンで用いられる文章構成方法であり、簡潔かつ説得力のある文章を作成する際に用いられる。PREP法における「PREP」とは以下の

・P=Point(結論)

・R=Reason(理由)

・E=Example(事例、具体例)

・P=Point(結論を繰り返す)

の頭文字を取っている。最初に結論を伝え、次にその理由を説明、事例で理由を補強し、最後に結論を再度提示するストーリーを展開する。

引用:Wikipedia

物事を論理的に説明する際、説得力を持たせやすい文章表現です。意識して使ってみてください。

数字・実績・工夫したことを盛り込む

職務経歴書は事実を端的に書くだけでなく、数字や実績、工夫したことなども盛り込みましょう。

採用担当者が「この人はどんな業務を行なってきたか」をイメージしやすくなり、実績の説得力を高められます。

働きぶりをイメージしてもらえるかは、具体例の内容によって大きく変わります。求人への適性を判断してもらうためにも、数字や実績などの判断材料を記載してください。

ただしこのようなキーワードや専門用語は、別業界の人へは伝わりにくいものです。応募書類を”どんな人”が読むか、想定しながら言葉を選んでください。

「キーワード」を自然に入れる

応募書類を作成する際には、企業が使っている「キーワード」を自然な形で入れることも有効なテクニックです。

キーワードとは、「その職種・業界で働くひとが実際に使う言葉やフレーズ」のこと。特定の業務内容や職種(役職)、求められるスキル、価値観に関する言葉などがあります。

キーワードの例)

- 営業職:「目標達成」「顧客フォロー」「企画提案」「新規開拓」「ヒアリング」など

- 事務職:「関数」「効率化」「社内調整」「勤怠管理」「マニュアル作成」など

- 製造職:「品質管理」「安全意識」「改善」「5S」「工数」など

キーワードの言葉を使えば、企業が求める役割や業務との関連性を示せます。もし業界・職種経験があるなら、その業界や職種ならではの言葉を盛り込みましょう。

職務経歴書をザッと眺めただけで、採用担当が求めているスキルや経験が目に留まりやすくなります。

例えば事務職で商品の受注管理を担当する求人の場合、「工程管理」「請求書」といった関連する言葉を盛り込むような形です。

スキルや経験を説明する際にキーワードを使って記載すれば、採用担当者に「この人は業務に対して一定の理解がある」と感じてもらえるでしょう。

近年ではATS(採用管理システム)を使って、応募書類を自動でスクリーニングする企業も増えています。

ATSとは採用管理システムを指します。求人募集から応募者管理、面接日の連絡調整のほか、採用進捗管理など複雑な採用工数を一元管理することができます。

引用:みんなの採用部

職務要約や職務経歴の項目、自己PRの文章内などに、関連するキーワードを盛り込んでみましょう。

求人票を読むときに「どんな人が求められているかな?」と考え、キーワードを自然な形で使うのがコツです。

求人ごとに手直しする

応募書類は、一度作ったら終わりではありません。応募する求人一つひとつに合わせ、中身を書き換える作業が大切です。

同じ業界や職種であっても、企業や求人によって条件は変わります。

- 求める人物像

- 重視するスキル

- 担当する業務の詳細

「使い回し」の職務経歴書では、採用担当者に熱意や本気度は伝わりにくいです。たとえ第一志望の求人であったとしても「テンプレ書類」では、相手に響かず不採用となる場合もあるでしょう。

書き上げた職務経歴書をベースとして、以下のポイントを中心にカスタマイズしていきましょう。

- 職務要約

- 職務経歴

- スキル・資格

- その他の項目

- 発達障害と配慮

職務要約

職務要約は採用担当者が最初に読む項目。応募する企業や求人に合わせて調整することで、受ける第一印象が変わります。

- 「キーワード」を文章内に取り入れる

- 求人と相性のいい「強み」を提案する

- 理念や価値観に共感した場合は盛り込む

職務要約に盛り込んだ内容は、他の項目の方針にも影響します。例えば職務要約で「リーダーシップ」を強みとして書いた場合、職務経歴や自己PRで具体的に示すことで一貫性が生まれます。

文字数が少なく修正しやすいので、まずは職務要約を納得がいくところまで手直ししてみましょう。

職務経歴

職務経歴では、求人情報の職務内容とあなたの経験を照らし合わせ、何を重点的に提案するかを決めましょう。

例えば求人が「経理の経験者募集」であれば、経理の経験や実績を優先して書いたり、経歴が他職種でも活かせそうな経験を盛り込みます。

「ポータブルスキル」で業務への適応力を伝えるのも有効です。

「ポータブルスキル」とは、職種の専門性以外に、業種や職種が変わっても持ち運びができる職務遂行上のスキルのことです。

引用:厚生労働省

何を書けば”刺さる”かを想像しながら、場合によってはフォーマットを変えてみるのもいいでしょう。

スキル・資格

保有資格やスキルの記載も、求人に合わせた最適化が大切です。関連する資格や実務で使えるスキルを中心に、取捨選択していきましょう。

- 自動車免許や国家資格

- 業務に関連する資格

- 業務ツールやソフトの使用経験

求人票の必須・歓迎資格を持っている場合、忘れずに記載してください。

ただし「資格を持っているから」と関係ない情報まで書いていくと、かえって一貫性のない印象を与える場合もあります。

アピール材料になるか?という視点で、コンパクトに情報を盛り込みましょう。

その他の項目

自己PRや志望動機といった項目でも、応募求人に合わせて細かな調整を加えると良いでしょう。

職務要約で提示したポイントを自己PRや志望動機に盛り込んだり、この求人ならではの特徴を記載するのもオススメ。

ポートフォリオなど独自の項目を付け足す場合には、「何を提示したら魅力が伝わるか?」と考えることが大切です。

発達障害と配慮

発達障害を開示しながら転職活動をする場合、配慮事項に書いてある内容をチェックしましょう。

求人へ応募するにあたって、過不足のない配慮依頼になっているか確認してください。

例えば通勤時の配慮や勤務時間などは、フレックス制度が導入されていれば不要な項目。勤務がシフト制であれば、平日の通院による休暇を書かずとも調整可能です。

配慮事項がテンプレ化している場合、本当に求人の実態と合っているか見直しましょう。

職務経歴書が完成したら最終チェックを行う

職務経歴書を書き終えたら、提出前に必ず「最終チェック」を行いましょう。応募書類は提出してしまったら、たとえミスがあっても取り返しがつきません。

誤字脱字や表現の間違いだけでなく、内容の一貫性や読みやすさなども確認してください。

自分一人の視点だけでなく、第三者チェックやAIなどのツール確認も有効です。

ひと段落してから見直すと、思わぬミスが見つかることもあるよ。

自分でチェックする

自分で書類をチェックするときに大切なのは、特に意識したいのは自分が書き手であるという視点を外すこと。

「採用担当者だったらどう読むか?」と企業視点に立ち、客観的に読み返すのがポイントです。

- 誤字脱字、日付や名称の間違いはないか?

- 文章の改行やレイアウトは整っているか?

- 書かれている内容に矛盾はないか?

- 分かりにくい表現はないか?

書類を書き上げた達成感は捨てて、厳しい目でしっかりとチェックしましょう。

声に出して読む、印刷してからチェックする、時間をおいてから確認を行うなど、チェック作業のやり方を工夫するのもオススメです。

採用担当者の気持ちになって、以下のような自問自答してみると、より効果的。

- 会ってみたいと思うか?

- 魅力は伝わるか?

- 働く意欲は感じられるか?

このような視点で見直すことで、改善点が見えてくることもあります。

私の場合は、応募書類を作ったら必ず一晩寝かせるようにしていました。

日が変わったあとに書類を見直すと、書類の矛盾や分かりにくい表現が見つかりやすくなります。寝ると思考がリセットされるため、新鮮な気持ちで応募書類をチェックすることも可能です。

第三者による添削

自分自身のチェックだけでなく、第三者による添削も受けましょう。

第三者に見てもらうことで、誤字・脱字といった細かい修正だけでなく、文章表現のブラッシュアップやアピール方法の改善なども期待できます。

信頼できる第三者に読んでもらい、客観的な視点からのチェックを受けましょう。指摘された点を改善することで、職務経歴書の質をさらに高められます。

- 転職エージェント

- ハローワーク担当者

- 就労移行支援の支援者

- 家族や友人など

特に転職エージェントやハローワークの担当者は、企業がどのような点を重視するか熟知しています。具体的なアドバイスが期待できるでしょう。

企業側の内情も知ってる転職エージェントに添削を頼むのがオススメ!

生成AIによる添削

生成AIに職務経歴書を読ませるのも、有効な手段のひとつ。誤字脱字や不自然な言い回しのチェックといった、細かな確認作業を効率化できます。

ただし生成AIは、あなたの主張や転職目的を把握しているわけではありません。鵜呑みにせず、手直しする判断材料のひとつとして使いましょう。

生成AIを職務経歴書の作成に使う方法については、後ほど詳しく紹介します。

一般雇用と障害者雇用の職務経歴書の違い

一般雇用でも障害者雇用でも、職務経歴書の書き方自体は大きく変わりません。基本的には、あなたの経歴や経験してきたこと、能力などを前向きに提案することが大切です。

そのうえで発達障害を開示して応募する場合には、自分の障害や配慮について「追加情報」として記載するスタンスで書くと良いでしょう。

一方でクローズ就労の場合は、職務経歴書から発達障害や支援を感じさせない工夫が必要です。

例えば、就労移行支援に通所していた期間をどう説明するか?や、特性が影響しやすい業務など。クローズで転職すると決めた場合は、「何を伝えないか」も考えておきましょう。

職務経歴書の目的は、これまでの経験と能力を企業に伝え、求める人材とマッチするかどうかを判断してもらうこと。障害の開示・非開示どちらの場合でも、正しく評価を受けられるように調整しましょう。

以下の記事も参考にしてください。

障害者雇用の職務経歴書では、職歴や自己PRなどの文章で障害特性に触れることも有効。

配慮事項でない文章にも障害特性の話を挟むことで、より業務と障害に関連性についてイメージを持ってもらいやすいです。

契約書の文書管理を担当していました。契約書や納品書などを整理し、所定のフォルダに整理する業務です。一度に多くの依頼があると手が止まりやすいですが、上長に相談するなどの対処を行い処理しています。持ち前の細かさを活かすことで、契約書を適切に管理できていると評価していただきました。

私の強みは高い集中力です。発達障害の特性上、目の前の作業にのめり込みやすい傾向があります。疲れるまで没頭しやすいところに気を付ければ、単調な仕事でも集中力を切らさずに続けることができます。特にパソコンでのデータ入力を得意としており、何時間でも同じパフォーマンスを維持し続けることが可能です。貴社求人のデータ入力業務でも、集中力の特性を活かして貢献できると考えております。

業務に障害特性が影響する場合、どんな特性があるか軽く触れておくと認知してもらいやすいでしょう。

生成AIを職務経歴書の作成に使おう

ChatGPTやGeminiなど、近年話題の「生成AI」は、職務経歴書を作る際にも便利に使えます。

書類作りの効率を大幅に上げたり、文章表現を読みやすく整えたりするために役立ちます。

- たたき台作成

- 言い換え・表現の改善

- 校正・チェック

生成AIとやり取りを重ねるためのプロンプト(指令)のサンプルも記載したので、試しに利用してみてください。

忙しい在職者の転職活動に特にオススメ!

たたき台作成

生成AIは、まっさらな職務経歴書から「たたき台」を作る作業に向いています。やり取りを重ねながら、ベースとなる文章を生成してみましょう。

- 基本的な骨組み作り

- 盛り込むアイデアの参考

- 文章表現の下書き

自己PRや職務要約といった「文章を書く項目」でも、指示を出せば70点くらいの文章を作成可能。生成AIと相談しながら書類を作っていけば、ゼロから作る負担が軽減されます。

特に、書類作りが苦手だと感じている方や、何から手を付けたらいいか迷っている方にオススメです。

以下に職務経歴書に使えるプロンプト(指令)を記載します。まずはこのプロンプトを投げかけ、チャットでやり取りをしながら完成を目指しましょう。

参考プロンプト①

職務経歴書を作る手伝いをしてほしいです。まずは私に質問を投げかけ、必要な情報を聞き出してください。参考プロンプト②

職務経歴書に書く「自己PR」に悩んでいます。何を書いたらいいか分からないので、私に質問を投げかけて情報を引き出してから文章を作成してください。参考プロンプト③

職務経歴の中で、実績や取り組みが思いつきません。私にヒアリングしながら、使えそうな経験を文章に落とし込んでください。言い回し・表現の改善

生成AIはゼロから文章を作らせるだけでなく、言い回しや表現の改善作業に使うのもオススメ。

- 長くて読みにくい文章を分割する・簡潔に削る

- 専門用語を一般的な言葉に言い換える

- より魅力的に伝わる肉付けを提案してもらう

自分一人では思いつかなかった表現や、より現状にあった文章などを提案してもらえます。

提案してもらった文章を採用しても良いですし、提案文からさらに自分で改善を重ねるのもアリ。語彙力不足を補うための「ヒントをもらう使い方」が可能です。

書き上げた職務経歴書の文章をコピーし、以下のプロンプト(指令)と合わせて添付してみましょう。

参考プロンプト①

職務経歴書の冒頭に「職務要約」の項目を記載します。現在の文章を貼り付けるので、より読みやすくできるポイントを3つ提示してください。

(以下、職務要約を全文貼り付け)参考プロンプト②

「〇〇」の職種の求人に応募します。現在の職務経歴を提示するので、業界知識がない人にも分かりやすい言葉に書き換える提案をしてください。

(以下、職務経歴を全文貼り付け)参考プロンプト③

職務経歴書の自己PR文をより魅力的に書き換えたいです。「〇〇」の職種に応募する場合の改善案を、3つ提案してください。

(以下、自己PRを全文貼り付け)校正・チェック

生成AIは、作成した職務経歴書の最終チェックにも使いましょう。完成した職務経歴書の文章を貼り付け、以下を確認してもらいます。

- 文章内の誤字・脱字

- 文法的なミスや言葉遣い

- 不自然な言い回しや回りくどい表現

- 書類全体の論理的な流れや構成

AIにチェック作業を手助けしてもらうことで、私たちは修正作業の時間を増やせます。文章の読みやすさや書類の矛盾について指摘があれば、それも書類を改善するきっかけになるでしょう。

ただし、AIによるチェックも万能ではありません。特に年月日や固有名詞といった特定の情報や、細かなニュアンスの違いを見逃す可能性もあります。

校正やチェックはAIに丸投げではなく、Wチェック的な使い方をすると良いでしょう。

参考プロンプト

完成版の職務経歴書を貼り付けます。書類内の誤字・脱字や文法的なミス、不自然な言い回しなどのチェックをしてください。気になる点はすべて箇条書きで提示してください。

(以下、職務経歴書を全文貼り付け)職務経歴書と履歴書の違い

転職活動には職務経歴書の他に、「履歴書」の提出も求められます。

履歴書は求職者の基本的な情報を書く書類。個人情報や学歴・職歴など、あくまで事実のみを端的に記載してください。

それぞれの業務経験については、掘り下げて記載しません。

職務経歴書は実務能力やスキルを企業に提案する書類。これまでの仕事で得た実績や得意な業務など、求人に合わせて具体的に紹介していきましょう。

求人の職種や業務内容に合わせて、ご自身の能力を魅力的に伝えてください。

履歴書の書き方については、以下の記事も合わせてお読みください。

発達障害者の職務経歴書によくある質問

職務経歴書について、よくある質問を紹介します。

まとめ|書類選考を突破できる職務経歴書を作ろう

この記事では発達障害がある方向けに、職務経歴書の書き方と、改善のポイントについて紹介しました。

- 職務経歴書は「あなたを売り込むプレゼン資料」

- オープンもクローズも基本の作り方は同じ

- ベースの書類を作って求人ごとにカスタマイズ

職務経歴書を作るときに大切なのは、企業側の「会ってみたい」と感じてもらうこと。過去の経歴だけでなく、あなたの強みや仕事への活かし方など、働きぶりをイメージしてもらえるかがポイントです。

そのためには求人に合わせて職務経歴書を手直しして、1社ごとのプレゼン資料に作り上げましょう。

完成したら最終チェックを行い、場合によっては第三者の添削を受けることをオススメします。

まずはこの記事を参考にして、職務経歴書のベースを完成させてみましょう。

発達障害がある人の転職活動、ここで止まっていませんか?

- 書類が通らない → 何が悪いのか分からない

- 面接が怖い → 準備のやり方が合ってるか心配

- 仕事選びが不安 → 自分に合う職場って何?

こうした悩みは一人で抱え込まず、転職エージェントに頼ってOK!

- 書類添削+面接対策で合格率UP

- 特性に合う求人を一緒に選べる

- 日程調整や企業とのやりとりを代行

もちろん全て無料です。行き詰まる前に、まずは1件相談してみませんか?

初めての利用なら「dodaチャレンジ」がオススメ!

\ 発達障害の当事者が厳選! /