- 特性が邪魔して就活を思うように進められない…

- 書類選考や面接が全然通らなくて落ち込む

- 一人で空回りしていて不安が強い。

発達障害の特性により、就職活動でうまくいかない学生の方は少なくありません。就職活動がきっかけで、「何かおかしい」と特性に気付く方もいるでしょう。

一人で就活を進めるのが難しい方は、就職のプロである「就活エージェント」のサポートを得ることをおすすめします。

就活がうまく進められない人は就活エージェントを使おう

就職活動が思うように進まず悩んでいる方は、就職のプロである「就活エージェント」の利用をおすすめします。

- なぜか書類選考や面接が通らない

- 周りと比べてしまい、空回りして落ち込む

- このまま続けても上手くいかない気がする

発達障害がある方は特性によって、就職活動のなかで「何らかの不具合」を抱えるケースは多いです。

日本財団の調査によると、学生生活で困り感を持つ学生のうち97.0%が、就職活動にも影響しているというデータが報告されています。

学校生活や日常生活に強い困り感を持つ学生のうち就職活動で何らかの困難を感じた人は97.0%にのぼり、診断や自覚の有無に関わらず、多くの若者が困り感を持っていて、就職活動に影響している

引用:日本財団

特性による困り感で多いのは、「指示を理解する」「行間を読む」といったコミュニケーションの障壁、卒論との両立、面接日程の調整といったスケジュール管理の障壁など。(参考:障害者職業総合センター)

一つひとつの「苦手」を一人で乗り越えようとする場合、就職活動のハードルが更に上がってしまいます。

就職活動の負担を減らし、あなたの「良さ」を正当な評価に繋げるため、就活エージェントを積極的に活用しましょう。

サポートに頼りながら就活を進めても良い!

新卒の発達障害者向けおすすめ就活エージェント

発達障害のある学生さんが安心して利用できる、新卒向けのおすすめ就活エージェントを紹介します。

障害を開示して手厚いサポートを受ける「オープン就労」と、障害を開示せず一般応募で進める「クローズ就労」に分けて記載しました。

あなたの希望や状況に合わせて、使いやすいサービスに登録してみましょう。

グレーゾーンや未診断などで障害者手帳がない方は、「クローズ就労」の項目を参考にしてね!

オープン就労向けの就活エージェント

発達障害を開示して働く、「オープン就労」におすすめの就活エージェントを5社紹介します。

dodaチャレンジ

| いい口コミ・評判 | 悪い口コミ・評判 |

|---|---|

| 専任アドバイザーから的確な助言がもらえる 初めての障害者転職でもサポートが手厚い 専門職やスキル・経験を評価する求人あり 急かさず親身に話を聞いてくれる 手帳申請中や支援利用中でも相談可能 非公開求人があり選択肢が広がる 個別の配慮条件をもとに提案してくれる 転職後の定着まで見据えて相談できる | 求人や対面サポートは都市部に集中しがち 地方の求人は選択肢が少ない レスポンスが遅くなる場合あり 担当者によってサポートに差がある 希望条件と合わない企業も紹介されることがある 自分に合った企業を見つけるのが大変だった |

LITALICO仕事ナビ

| いい口コミ・評判 | 悪い口コミ・評判 |

|---|---|

| 求人数が多くサイトが見やすい 障害特性(精神・発達)への理解が深い 初めての就活でも手厚いサポート 求人票に「配慮実績」があり信頼できた 面接後のフィードバックが良かった 年収に対して就労先と掛け合ってくれた 「未経験可」の求人も紹介してもらえた | エージェント支援は「首都圏」が中心だった 地方の求人はあまり多くなかった 職種が「事務職」に偏りがち できれば面接同行してほしい 希望と違う求人を紹介される場合あり |

マイナビパートナーズ紹介

| いい口コミ・評判 | 悪い口コミ・評判 |

|---|---|

| 親身になって相談に乗ってくれる 働きやすい環境や待遇交渉を代行してくれた 優良企業を優先して紹介してくれた 非公開の求人をたくさん紹介してくれる 障害者でも安心できる企業ばかり 障害特性に合った仕事の提案があった 前職の振り返りやカウンセリングが丁寧 | あまり知名度が高くない 求人票の情報量が少なめ 公開求人が少なく非公開が多い 経験を求められる仕事が多い |

障害者雇用バンク

atGP

手帳なし・クローズ就労の就活エージェント

キャリアパーク就職エージェント

キャリアチケット

0円就活

特定の分野に強い「特化型エージェント」

「ITエンジニアになりたい」「大学での研究を仕事にしたい」などの専門的なキャリアを考えている方は、一般向けの「特化型エージェント」も選択肢の一つです。

就活エージェントは幅広い業界・職種を扱う「総合型」と、特定の分野に絞って専門性の高い求人を扱う「特化型」に分かれます。「総合型」は求人数が多くアプローチできる幅も広い一方、「特化型」はそれぞれの専門領域があり、より深い業界情報が得られるのが特徴です。

合わせて使いたい新卒向けの就活サービス

就活エージェントと並行して、補助的に使える就活サービスも活用しましょう。

「オープン就労」「クローズ就労」の決め方

障害を開示する「オープン就労」と、開示しない「クローズ就労」。発達障害のある方が働き方を考える上で、悩みやすいポイントです。

大切なのは、「どちらが良いか」ではなく、「自分が仕事に何を求めるか」をはっきりさせること。

安定した働き方か、仕事のやりがいか。キャリアアップか、プライベートとの両立か。自分の中で譲れない軸を明確にすることで、選ぶべき方針が見えてきます。

より詳しい判断基準となる4つの視点(就職の目的、仕事の優先順位など)や、それぞれのメリット・注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。

失敗しない就活エージェントの選び方

就活エージェントは、ご自身の状況や目的に合わせて選びましょう。選び方を間違えると、かえって時間や労力を無駄にしてしまう可能性があります。

具体的には、以下4点で絞り込んでいくと効率的です。

- 発達障害への理解

- 新卒学生へのサポート実績

- 紹介される求人の量と質

- 担当アドバイザーとの相性

発達障害への理解

就活エージェントを選ぶ上で特に重要なのが、発達障害への理解があるかです。具体的には、以下の3つのポイントを確認しましょう。

| 特徴 | ポイント | 例 |

|---|---|---|

| 専門資格を持つスタッフ | 臨床心理士や精神保健福祉士、社会福祉士といった専門資格を持つスタッフが在籍していると、より安心して相談できます。 | 例)dodaチャレンジ 各障害に合わせて専任アドバイザーが在籍 |

| 関連事業を運営している | 企業によっては就活エージェントだけでなく、発達障害に特化した就労移行支援も合わせて運営している場合があります。 | 例)LITALICO仕事ナビ 就労移行支援の大手「LITALICOワークス」を運営 |

| 個々の特性に合わせた対応 | 初回面談であなたの状況を正しく理解し、一緒に問題解決をしてくれる姿勢があるかを見極めましょう。 | 例)マイナビパートナーズ紹介 自己受容の状態把握から始まる丁寧なカウンセリングを実施 |

専門性の高いエージェントは、特性を単なる弱みとしてではなく、「どのような工夫や環境があれば能力を発揮できるか」という視点で捉え直してくれます。

新卒学生へのサポート実績

就活エージェントが「新卒学生」のサポート実績を持っているかを確認しましょう。

特に障害者雇用(オープン就労)を考える場合、多くのエージェントは社会人向けの「転職支援」が学生向けの「就活支援」も対応します。転職者と新卒学生では、アピールすべき経験や選考対策が異なります 。学生の就職活動に対応できるノウハウがあるかを見極めましょう。

公式サイトで、以下のような学生向けの実績や取り組みを確認するのが有効です。

- 新卒学生向けのイベントや相談会を実施している

- 独自のインターンシップを紹介・開催している

- 「新卒限定」や「未経験歓迎」の求人を扱っている

- 内定者レポートや、サービス利用者の学生が紹介されている

紹介される求人の量と質

紹介される求人の「量」だけでなく「質」にも注目しましょう。特に障害者雇用では、雇用の安定性や待遇を慎重に見極める必要があります。

求人数が多ければ選択肢は広がりますが、必ずしもあなたに合う求人が多いとは限りません。大切なのは、安心して長く働ける質の高い求人が、どれだけ含まれているかです。

| 項目 | キーワード | ポイント |

|---|---|---|

| 雇用形態 | 正社員/契約社員/正社員登用制度 | 発達障害のある方の雇用は非正規の割合も少なくありません。「正社員求人の割合」「正社員登用の実績」などをチェックしましょう。 |

| 賃金水準 | 給与/賞与/昇格制度/福利厚生 | 障害者雇用の賃金は低い傾向も。「自立した生活を送れる水準の求人を紹介してほしい」と希望を明確に伝え、それに応えてくれるかを見極めましょう。 |

| 職場定着率 | 入社後フォロー面談/合理的配慮/研修・スキルアップ制度 | 「定着率の高い実績」や「入社後のフォロー体制」など、エージェントが紹介する求人の質を見極めることも大切です。 |

エージェントに詳しい条件について質問するのは、少し勇気がいるかもしれません。しかし、あなたが安心して長く働くために、ミスマッチを減らす確認作業は大切です。

質問に対して誠実に答えてくれるかどうかも、信頼できるエージェントか判断するポイントになります。

担当アドバイザーとの相性

どれだけ実績のあるエージェントでも、担当アドバイザーとの相性が合わなければ、就職活動はうまくいきません。

就職が決まるまで二人三脚で進める相手だからこそ、あなたが「この人になら本音で話せる」と信頼できるかどうかが重要です。

登録後の初回面談では、以下の点を意識して、相手との相性を見極めましょう。

- あなた真摯に向き合い、丁寧にヒアリングしてくれるか

- あなたのペースを尊重し、応募や内定を急かすことがないか

- 障害特性のデリケートな悩みも、安心して話せる雰囲気があるか

- 万が一合わなかった場合に、アドバイザーを変えられるか

もし「合わない」と感じたら、担当変更を申し出るか、他のエージェントに切り替えることも有効です。

最初から1社に絞らず、2〜3社のエージェントに登録して面談を受けてみることをおすすめします。複数のアドバイザーと話すことで、初めて「自分に合うのはこういう人だ」という判断軸が明確になります。

効果的な就活エージェントの使い方

就活エージェントは登録して待っているだけだと、受けられるサポートを活かしきれません。受け身で提案された求人に応募するだけでなく、ご自身でも主体的に行動を起こすことが大切です。

具体的には、以下の3つをおすすめします。

- 発達障害の開示に対して方針を決める

- 自己分析で「良さ」や「課題」を洗い出す

- アドバイザーに状況を正しく伝える

発達障害の開示に対して方針を決める

就活エージェントに登録したら、面談前に障害開示(オープン・クローズ)の方針を決めましょう。

発達障害であることや障害者手帳の開示は、強制ではありません。

労働者本人の意思に反して、障害者である旨の申告又は手帳の取得を強要してはいけません。

引用:ハローワーク

ご自身の特性や状況に合わせて、大まかな道筋を立てておくと話しやすくなります。

- 発達障害を開示し、障害者雇用で就活を進める

- まずは「クローズ」で進め、進捗が悪ければ「オープン」も検討

- 発達障害であることは伝えず、一般雇用で就活を進める

開示・非開示の判断に迷ったら、迷っていること自体を就活エージェントに相談するのも良いでしょう。

自己分析で「良さ」や「課題」を洗い出す

自分の考えを事前に整理しておくことで、就職活動のより深い悩みや課題を相談しやすくなります。

- 得意なこと・苦手なこと

- どんな学生生活をしてきたか

- 働くうえで重視していること

- 就活でつまづいている点

- 就活に感じる不安や悩み

きれいにまとまっていなくても構いません。頭のなかだけでなく、紙やメモアプリなどに書き留めておくことをおすすめします。

アドバイザーに状況を正しく伝える

適切なサポートは、あなたからの情報共有があって初めて可能になります。自己分析の結果や希望条件も、アドバイザーに伝えなければ求人提案に反映されません。

オープンかクローズかの方針によって、伝えるべき情報や頼るべきエージェントは異なります。ご自身の状況に合わせた伝え方を準備しておきましょう。

| 方針 | 伝えること | 利用する就活エージェント |

|---|---|---|

| オープン就労 | 障害を開示する方針と、求める配慮の相談 | 発達障害への理解がある障害者向け就活エージェント |

| クローズ就労 | 希望する働き方やキャリアプラン、強みなど | 求人数の多い一般向け就活エージェント |

| 迷っている場合 | オープンかクローズか迷っている現状 | まずは障害者向け就活エージェントで相談 |

就活エージェントは複数サービスに登録して比較

1社だけ登録しても比較対象がないため、エージェントの対応やサポートの良し悪しを判断できません。

複数のエージェントに登録することで、初めて各社の違いが分かり、ご自身に合うサービスを正しく見極められるようになります。

- 一般向けと障害者向けを両方試してみる

- 各エージェントに伝える情報を統一する

- アドバイザーが合わない場合は変更する

一般向けと障害者向けを両方試してみる

自分に合う働き方で迷っているなら、「障害者向け」と「一般向け」の両方のエージェントに登録してみることをおすすめします。

両方の担当アドバイザーと面談してみれば、サポート内容や紹介される求人の違いを把握できます。

それぞれのメリット・デメリットを体感することで、自分がどちらの働き方で進むかの方針を立てやすくなります。

悩んで立ち止まる前に、まずは情報収集のつもりで、就活エージェントの話を聞いてみましょう。

各エージェントに伝える情報を統一する

複数の就活エージェントに登録する際は、各社に伝える情報を統一しましょう。どのエージェントにも同じ内容で伝えることで、各エージェントの対応を正しく比較できます。

エージェントごとに伝える情報を変えると、各社の提案内容やアドバイザーの対応を正しく比較できず、複数登録のメリットを活かせません。

以下の内容を事前にまとめ、各社のアドバイザーに同じ質問を投げかけてみましょう。

| 伝えるべき項目 | 具体例 | アドバイザーへの質問例 |

|---|---|---|

| 自己分析の結果 | 強みや弱み、ガクチカなど | 「私の強みを活かせそうな求人は、具体的にどんなものがありますか?」 |

| 企業選びの軸 | 業界・職種、待遇、福利厚生など | 「この業界の動向や、貴社が持っている非公開求人について教えてください」 |

| 希望する勤務条件 | 勤務地、給与、休日、雇用形態など | 「この条件だと、紹介可能な正社員求人は何件くらいありますか?」 |

| 障害への方針 | (オープン就労の場合)障害特性と求める配慮 | 「私の特性に似た方の支援実績や、企業への配慮交渉の事例はありますか?」 |

自己分析の結果などを一つの資料にまとめておき、どのエージェントにも同じ説明ができるように準備しておくのがおすすめです。

アドバイザーが合わない場合は変更する

もし担当アドバイザーが「どうしても合わない」と感じたら、遠慮なくアドバイザーの変更を申し出ましょう。

アドバイザーとの相性は、就職活動の結果を左右する重要なポイントです。「せっかく担当してもらったのに…」と我慢する必要は一切ありません。

以下のようなケースでは、アドバイザー変更を検討しましょう。

- こちらの話を真摯に聞いてくれない

- 希望と違う求人ばかりを強引に勧めてくる

- 連絡が遅い、対応に熱意が感じられない

合わないアドバイザーと話を進めても納得できないどころか、就職活動そのものが停滞してしまう可能性があります。

担当者に直接言いにくい場合は、公式サイトの問い合わせフォームから連絡すれば問題ありません。

就活エージェントを使うメリット3つ

特に発達障害がある学生の方の場合、大きなメリットは以下の3つです。

- 専門家がミスマッチを防いでくれる

- 非公開求人を紹介してもらえる可能性がある

- 苦手な選考調整や条件交渉を代行してくれる

専門家がミスマッチを防いでくれる

就活エージェントを使う最大のメリットは、客観的な視点から入社後のミスマッチを防げること。

発達障害のある方の就職後1年での職場定着率は71.5%であり、早期離職の主な原因は、仕事内容や職場環境が合わないといったミスマッチにあることが分かっています。(参考:障害者職業総合センター)

自分一人で企業選びを進めると、どうしても視野が狭くなりがち。就職のプロである就活エージェントを経由すれば、第三者視点で活躍できそうな企業を厳選してくれます。

自分では思いつかなかった企業や職種を提案してもらえることも多く、キャリアの可能性を広げるきっかけにもなるでしょう。

非公開求人を紹介してもらえる可能性がある

就活エージェントを利用すると、一般の就活サイトには掲載されていない「非公開求人」に出会える可能性があります。

新卒の就職活動では、「名前を知っている」「イメージが良い」などの理由で応募先を選ぶケースがよくあります。結果として、無意識のうちに視野が狭くなる人もいるでしょう。

就活エージェントが紹介する非公開求人は、普段チェックしていない業界・職種の視野を広げることにもつながります。

- 採用活動を競合他社に知られたくない職種

- 人気の職種で、応募が殺到するのを避けたい

- 特定のスキルを持つ学生にだけアプローチしたい

就活エージェントの非公開求人を活用すれば、ライバルが少ない環境で選考に臨めます。

苦手な選考調整や条件交渉を代行してくれる

面接日程の調整や給与・配慮などの交渉を代行してもらえるのも、就活エージェントの大きなメリットです。

特にADHDの特性でマルチタスクが苦手な方にとって、複数の企業選考を同時に進めるスケジュール管理は大きな負担です。コミュニケーションに不安がある方も、自分からは言いにくい希望条件を伝えるのは簡単ではありません。

難しいやり取りをエージェントに任せられれば、あなたは企業研究や面接対策といった本当に集中すべきことに注力できます。

就活エージェントを使うデメリット3つ

サービスの仕組みとして発生してしまう性質なので、あらかじめ把握しておくことが大切です。

- サポートの質は担当アドバイザーによって変わる

- 自分のペースで就活を進めにくい場合がある

- 希望条件と合わない求人を紹介されることがある

サポートの質は担当アドバイザーによって変わる

就活エージェントの能力やサポートの質は、担当するアドバイザーによって変わります。

たとえエージェントの評判の良くても、担当するアドバイザーの経験・知識・人柄などによってサポートに差があります。個人的な相性の「合う・合わない」もあるため、場合によっては期待外れと感じることもあるでしょう。

「この人とは合わないな」と感じながら無理に就活を進めても、良い結果には繋がりません。遠慮なく担当変更を申し出る、他のエージェントに切り替えるなどで対処してください。

就職活動は、あなたの人生を左右する重要なイベント。信頼できるアドバイザーを見つけ、協力体制を組みながら就職活動を進めていきましょう。

自分のペースで就活を進めにくい場合がある

就活エージェントを利用すると、自分のペースで就活を進められなくなる可能性があります。

アドバイザーから頻繁に連絡が来て焦ったり、逆に対応が遅く就職活動全体が停滞したりするかもしれません。

就職活動のペースが乱れると、以下のようなリスクにつながります。

- 自分のキャパシティ以上の求人に応募して疲弊する

- 面接を詰め込みすぎて一つひとつの対策が疎かになる

- 就活エージェントの連絡がないからと待ち続ける

もし連絡が多くて苦しいと感じたら、まずはアドバイザーへ「少しペースを落としたい」と相談しましょう。連絡が遅い場合は、対応の良い就活エージェントへ切り替える意識も大切です。

希望条件と合わない求人を紹介されることがある

就活エージェントは、あなたの希望条件に100%合う求人ばかりを紹介するとは限りません。希望条件にこだわりすぎると、紹介できる求人が極端に少なくなってしまう可能性があります。

すべての希望を満たす求人は限られるため、ある程度の妥協も必要。可能性を広げる意味でも、条件を少し緩めるなど視野に入れましょう。

もし希望と違う求人を紹介された場合は、以下3つの対応がおすすめです。

| 対応 | 行動 |

|---|---|

| 優先順位を再確認する | 「どうしても譲れない条件」と「妥協できる条件」を担当者に改めて明確に伝える。 |

| 求人を紹介した意図を聞く | 「なぜこの求人を私に?」と質問すると、自分では気づかなかった適性に気付ける可能性もある。 |

| 興味がなければ断る | 納得できなければ、理由を添えてはっきりと断ることが大切。 |

就活エージェントを利用する手順

就活エージェントを使う前に知りたい知識

障害者向けと一般向けの違い

就活サイトと就活エージェントの違い

| 比較項目 | 就活エージェント | 就活サイト |

|---|---|---|

| 使い方 | アドバイザーから求人紹介を受ける | 自分で求人を検索して応募する |

| 利用開始 | 初回面談が必要 | 登録後、すぐに使える |

| 求人の特徴 | 非公開求人が多く、厳選して紹介 | 公開求人が中心で、数は膨大 |

| 企業との連絡 | アドバイザーが代行 | 全て自分で対応 |

| 選考ルート | 書類選考免除などがある場合も | すべて通常の採用フロー |

| サポート | 書類添削や面接練習、調整代行など | 基本的にサポートなし |

就活や就職で発達障害に気付くケースは多い

「なぜか就活がうまくいかない…」という悩みには、発達障害の特性が隠れているケースが少なくありません。

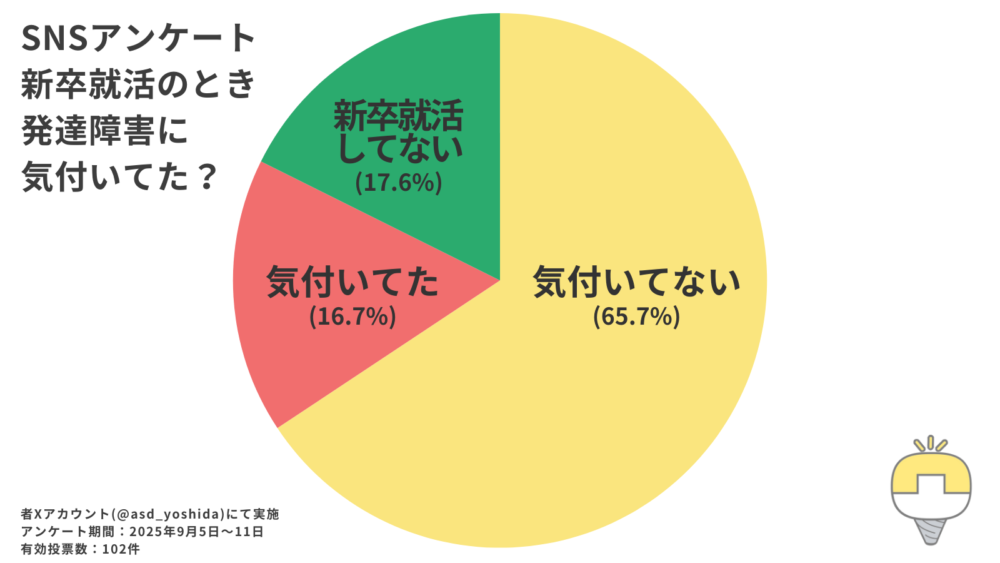

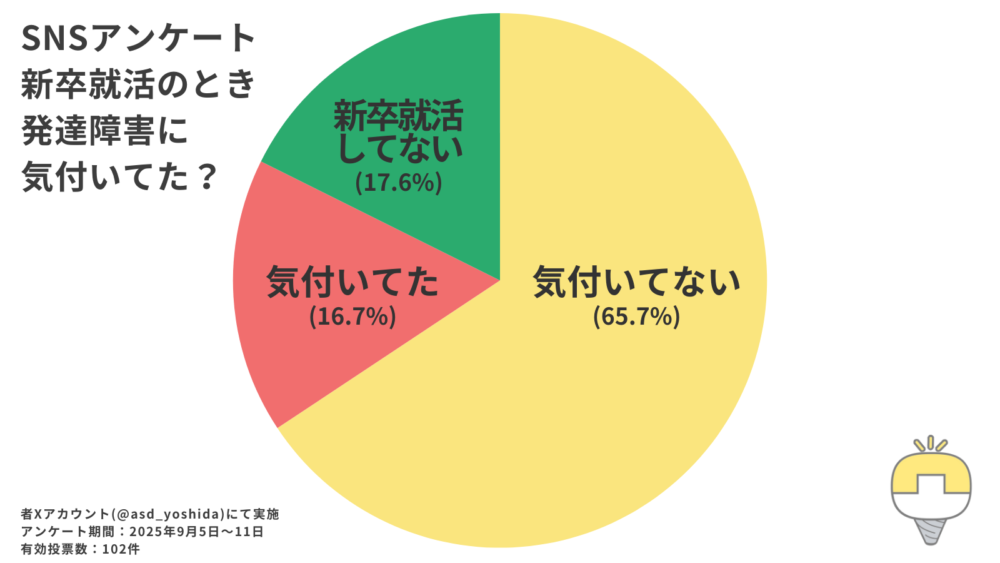

実際に筆者がX(旧Twitter)で行ったアンケートでは、「新卒就活のとき発達障害に気付いていましたか?」という問いに対し、65.7%の方が「気付いていなかった」と回答しました。

| 項目 | 人数 | 割合 |

|---|---|---|

| 気付いてた | 17人 | 16.7% |

| 気付いてない | 67人 | 65.7% |

| そもそも新卒就活してない | 18人 | 17.6& |

大学生活までは大きな困難を感じなかった方でも、就職活動や就職後に新しい課題と直面しやすいです。

結果として、就活・就職後にご自身の発達障害に気付くケースは多くなります。

障害者職業総合センターの資料によると、就職活動では以下のような場面で困難を感じやすいと報告されていました。

- 面接でのコミュニケーション

- エントリーシートの作成

- 卒論と就活のスケジュール管理

もし就職活動がうまく進まず困っている方は、就活エージェントのサポートを受けるのも効果的です。

障害者雇用と「合理的配慮」

障害を開示して就職活動をする(オープン就労)場合、知っておきたいのが「合理的配慮」です。

企業と対話しながら、「お互いが働きやすい環境」を整えるための重要な考え方。あなたが抱える特性と、仕事への影響を調整するために必要です。

- 特性への自己理解が配慮を考えるポイント

- 面接で不利にならない配慮の伝え方

特性への自己理解が配慮を考える第一歩

合理的配慮を求めるために、あなた自身の障害特性を言葉にすることが大切です。

自分の特性を正しく伝えられなければ、企業に配慮を求めることも、自分の強みをアピールすることも難しくなります。

まずは「できたこと・できなかったこと」を書き出し、整理してみましょう。

【振り返りの例】

- ゼミのレポートを作るとき、静かな部屋で作業したら効率的に進んだ。

- グループディスカッションで会話の波に乗れず、発言できなかった。

- アルバイト先で急なトラブルが起きたが、逆に集中力が高まって乗り切れた。

書き出したできごとを「自分の強み・弱み」という視点で振り返り、「どんな手助けがあれば、もっとうまくでできるか」と方針を立てていきます。

あなたの良さは自己PRに、苦手なことは配慮を求めるような形で整理してみてください。

面接で不利にならない配慮の伝え方

面接で配慮についてどう話せば良いか、悩む方は多いです。面接官への伝え方次第では、意欲がないと誤解されて選考で不利になるケースもあります。

大切なのは「配慮してください」と要求するのではなく、「このような配慮があれば業務が可能です」と、前向きな提案として伝えることです。

【伝え方の例】

- NG例:「注意散漫になりやすいので、配慮してください」

- OK例:「周りの音で注意が逸れやすい特性があります。普段はノイズキャンセリングイヤホンを使うなどの自己対処をしていますが、集中して作業する際は、別席をお借りするなどご配慮をいただけると助かります」

オープン就労の場合に「特に配慮は必要ありません」と伝えてしまうと、採用担当をかえって不安にさせる可能性があります。

伝え方に気を付けつつ、自分にとって最適なサポートを受けられるよう調整しましょう。

就活エージェントのよくある質問

まとめ|エージェントを使って効率的に就活を進めよう

- オープン・クローズのおすすめ就活エージェント8社

- 就活エージェントは複数に登録して比較することが大事

- 就活エージェントのメリット・デメリットと使い方