- 次の職場で発達障害を開示するか迷っている

- 転職や就職のたびに「どう伝えるか」「隠すべきか」を考えて大変

- オープンなら配慮があって、クローズなら自由に働けるの?

障害を開示するかどうかは、発達障害のある私たちにとって大きな悩み。

オープンにすれば配慮が得られて、クローズなら自由に働けるという、単純な話ではありません。

よしだ

よしだ「障害=オープン必須」ではないよ。

この記事では、オープンかクローズかを判断するための4つの視点を紹介しています。

働き方の違いと、選ぶうえで整理しておきたいポイントを分かりやすくまとめました。

大切なのは、自分が仕事に何を求めるのかをはっきりさせること。この記事を読むことで、「今の自分にはどんな働き方がいいのか」が整理できるようになります。

オープンとクローズで決めきれず悩んでいる方は、ぜひ本記事を最後までお読みください。

発達障害のオープン・クローズは働き方の違い

発達障害がある私たちの場合、「オープン就労とクローズ就労」の2つの働き方があります。

単に「障害を伝えるかどうか」という話だけでなく、雇用形態や職場での働き方にも大きく影響します。

| 区分 | 開示の有無 | 雇用枠 | 配慮の扱い | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| オープン就労 (障害者雇用枠) | あり | 障害者雇用枠 | 配慮を前提とした雇用契約 | 安定した働き方がしやすい 仕事内容に制限が出ることもある |

| オープン就労 (一般雇用枠) | あり | 一般枠 | 配慮は前提ではないが、希望を伝える | 働きやすさは企業次第 柔軟な対応が得られる場合もある |

| クローズ | なし | 一般枠 | 配慮は基本的に期待できない | 自由に働ける 特性とのミスマッチに注意が必要 |

「オープンにすれば安心」「クローズなら選択肢が豊富」といったイメージだけで判断せず、 それぞれの仕組みや特徴を正しく理解した上で、無理なく続けられる働き方を考えることが重要です。

“なんとなくオープン”とか“勢いでクローズ”が一番あぶないかも

オープン・クローズを選ぶ前に整理したいポイント4つ

オープンとクローズ、どちらを選べば正解というものはありません。実際には一人ひとりにとっての「合う・合わない」で判断することが大切です。

だからこそ、自分にとっての仕事や働き方を整理する必要があります。

- 「自分が仕事に何を求めているのか」

- 「どんな環境なら働きやすいのか」

就職・転職を進めるにあたって、判断材料になるポイントを4つ紹介します。

転職や就職の目的を整理する

障害のオープン・クローズの判断に迷っているときは、まず「なぜ転職したいのか」を整理してみてください。

- 今の職場では配慮が足りず、働きづらさを感じている

- 将来のキャリアや年収アップを見据えて環境を変えたい

- 業務内容に不満があり、活躍できそうな仕事に就きたい

転職のきっかけは人によってさまざまです。しかし、目的が曖昧なまま転職してしまうと、「思っていたのと違った」と後悔するリスクが高まります。

たとえば「働きやすさを求めてオープン就労を選んだが、希望する業務に就けなかった」と感じたり、「評価されたいと思ってクローズを選んだが、特性のミスマッチで苦しくなった」といったケースもあります。

「なにが嫌か」ではなく、「どうなりたいか」から考えましょう。目的が見えてくると、自分にとって必要な配慮や職場環境も見えてきます。

自分にとっての「働きにくさ」を言語化する

「働きやすい・働きにくい」は、人によってまったく違います。しかし、オープンかクローズかを選ぶときに、なんとなくのイメージだけで判断してしまうことも少なくありません。

自分にとっての「働きにくさ」を把握するため、以下を整理してみましょう。

- どんな場面でしんどくなるのか

- どういう環境だと安心できるのか

たとえば、こんな視点で見直すとヒントが見えてきます。

- 複数のタスクを同時にこなすとパニックになる

- 周囲の雑音や声かけが集中の妨げになる

- 指示が曖昧だと混乱しやすい

こうした困りごとは、職場での配慮があることで緩和されることもあります。

一方で、クローズであっても「業務の進め方を工夫する」「環境やツールで調整する」など、自分なりの対応で乗り越えられる場合もあります。

大切なのは、自分が“どんな場面”で困りやすいかを言語化すること。

ひとつひとつ分解することで、配慮を求めるべきか、自己対処で対応できそうか、判断材料が増えていきます。

仕事に求める優先順位をはっきりさせる

オープンかクローズかを判断するときは、自分が仕事に何を求めているかを整理することが大切です。

すべての希望が叶う働き方は滅多にありません。だからこそ、優先順位を決めることが重要になります。

たとえば、どの希望を優先するかによって、方針や転職活動の戦略は変わります。

| 希望 | 方針 | 戦略 |

|---|---|---|

| 安定して長く働きたい | 配慮や職場環境を重視する | 障害者雇用でまずは安定を目指す |

| キャリアアップや高収入を目指したい | 業務内容や昇給制度を優先する | クローズでできるだけ頑張ってみる |

| 好きな仕事・やりたい職種に就きたい | 雇用枠より仕事内容を軸にする | 一般枠にオープン就労を打診してみる |

「配慮は得られたけれど仕事内容が合わなかった」「やりたい仕事だったが環境が厳しかった」など、ミスマッチは優先順位が曖昧な状態で進んでしまった結果のことが多いです。

「何を一番重視したいのか」「何は妥協できるのか」を整理することが、後悔しにくい選択につながります。

配慮を求めるか自分で対処するかを見極める

配慮が得られるかどうかは、オープン・クローズを選ぶうえで重要なポイントです。しかし、「困っている=必ず配慮が必要」とは限りません。

特性の中には、自分なりの工夫でカバーできることもあります。だからこそ、すべてを配慮に任せるのではなく、どこまでを自分で対応できるかを見極める視点が必要です。

たとえば、よくある困りごとは次のようなものがあります。

- 指示が曖昧だと混乱しやすい

- 周囲の音や会話で集中が途切れる

- 単調な作業が続くと集中力が切れる

こうしたケースでは、タスク管理ツールの活用やマニュアルの整備、イヤホンや休憩の取り方など、工夫によってある程度の対処が可能なこともあります。

一方で、環境調整が必要なケースや、周囲の理解がないと対応が難しい場面もあるでしょう。

どこまでを自己対処で補い、どの部分は職場の配慮に期待するか?の線引きを整理しておくことで、適切なサポートを受けながら働きやすくなります。

クローズを選ぶ場合は、自分なりの対処法を持っておくことが前提になります。

オープンを選ぶ場合でも、すべてを配慮で解決しようとせず、自分でも調整できる力があると働きやすさは大きく変わります。

発達障害がある人の転職活動、ここで止まっていませんか?

- 自己分析が進まない → 自分の強みが分からない

- 書類が通らない → 何が悪いのか分からない

- 面接が怖い → 準備のやり方が合ってるか心配

こうした悩みは一人で抱え込まず、転職エージェントに頼りましょう!

- 書類添削+面接対策で合格率UP

- 特性に合う求人を一緒に選べる

- 日程調整や企業とのやりとりを代行

もちろん全て無料です。行き詰まる前に、まずは1件相談してみませんか?

方向性の相談だけでもOK。初めてなら「dodaチャレンジ」がオススメだよ!

\ 発達障害の当事者が厳選! /

オープン就労・クローズ就労のメリットと注意点

オープンとクローズには、それぞれにメリットと注意点があります。「どれが良い・悪い」ではなく、自分の希望や特性と照らし合わせて考えることが大切です。

| 働き方 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| オープン (障害者雇用枠) | 配慮を前提とした求人募集 勤務時間・業務の柔軟な調整がしやすい 同じ立場の社員がいて安心感がある | 業務内容が限定的になりやすい 昇給・昇進などに制約が出る場合も やりがいとのバランスに悩むことがある |

| オープン (一般雇用枠) | 職種・業務の選択肢が広い 必要に応じて配慮を相談できる 自分のやりたいことに近づきやすい | 配慮は企業の対応や理解に差がある 企業によっては受け入れられにくい場合も 開示のタイミングで悩みやすい |

| クローズ | 職種・業界の幅が広く選べる 自分の裁量やキャリアを重視できる 他の社員と同じ条件で働ける | 配慮が基本的に受けられない 特性とのミスマッチに陥りやすい 長期的に体調や気力を崩すリスクも |

どの働き方にもメリットと注意点があります。大切なのは、自分の特性や希望に合っているかどうかです。

「配慮があれば安心」「配慮がない方が自由」といったイメージだけでなく、自分にとっての働きやすさの条件を軸に考えてみてください。

どれを選ぶかより、なんで選ぶかが大事なんだよね。

「配慮」と「自己対処」はどちらも必要

働きやすさを考えるうえで、「配慮があるかどうか」は重要な要素。しかし、配慮があればそれで安心というわけではありません。

配慮だけに期待せず、自分で対処する視点を持っておくことが大切です。

配慮されすぎることで“特別扱いされている”と感じてしまうこともあります。本来は必要なはずの配慮が、かえって働きづらさにつながることもあるでしょう。

環境調整や仕事のやり方の工夫など、自分の特性に合わせた「やり方の選択肢」を増やしておくと、安定した働き方につながります。

配慮と自己対処。どちらか一方ではなく、両方のバランスを考えることが、働きやすさを保つポイントになります。

具体的な工夫や配慮の伝え方については、別記事で詳しく紹介しています。合わせてお読みください。

障害の開示・非開示で迷ったときの考え方

障害を開示するかどうかは、正解のない選択です。開示によって配慮を得て安定して働ける人もいれば、非開示のまま自分のペースで働いた方が合う人もいます。

だからこそ、判断の基準になるのは「自分が何を優先したいか」です。

どちらにもメリットと難しさがあるからこそ、自分にとって納得できるかどうかを基準にすることが大切です。

周囲の評価や一般的なイメージではなく、自分の希望や働き方に合わせて判断しましょう。

正解よりも納得感が大事だよ。

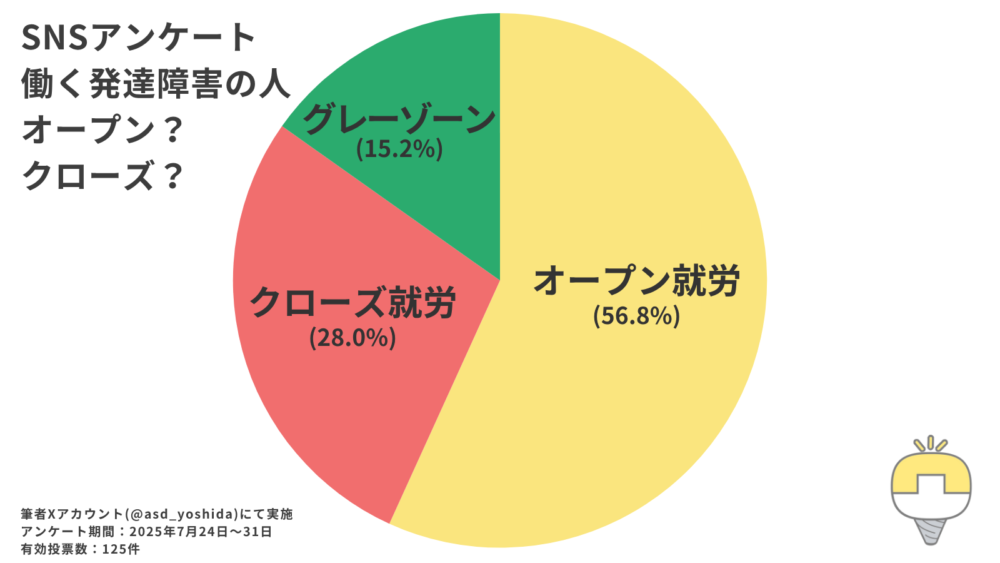

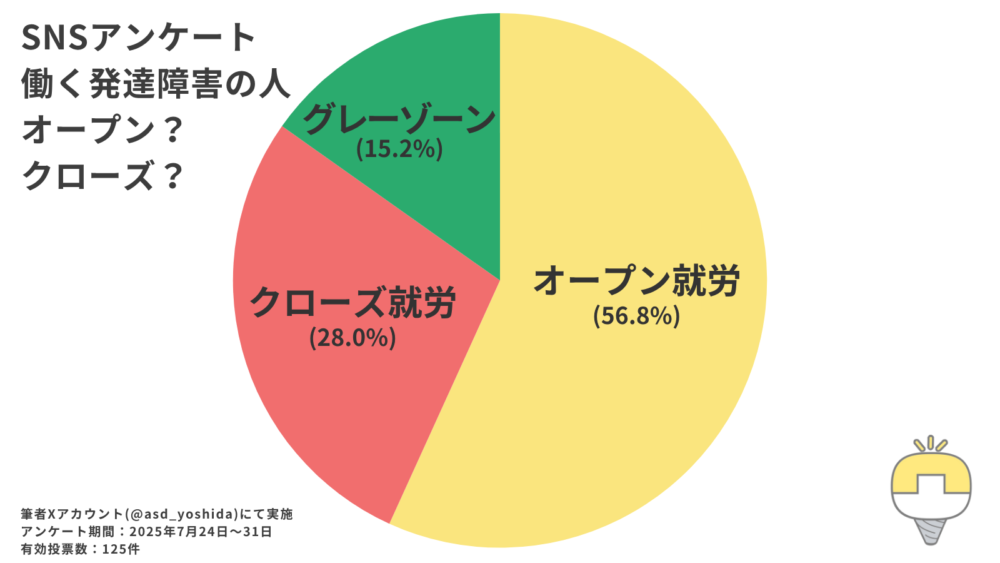

参考までに、筆者が運営しているXアカウント(@asd_yoshida)で行った、障害の開示・非開示アンケートを紹介します。

3人に1人はクローズ就労を選択し、「発達障害=オープン就労」だけではないことが分かりました。

まとめ|オープンかクローズかを選ぶ前に考えておきたいこと

本記事では、発達障害のある人が「オープン」と「クローズ」、どちらの働き方が合うのかを考えるための視点を整理しました。

- オープンとクローズは、単なる開示・非開示ではなく、働き方そのものが異なる

- 判断の軸は「配慮の有無」ではなく、「自分が何を重視したいか」

- 納得できる選択をするには、自分の希望や特性を整理しておくことが大切

どちらを選ぶか以上に大切なのは、「納得して選ぶかどうか」。

決めきれないときこそ、まずは自分の中にある「働きやすさの条件」や「仕事に求めること」を整理してみてください。

価値観や特性を言語化することで、自然と自分に合った方向が見えてくるでしょう。

何から整理すればいいか迷う方は、自己分析ツールを活用するのもおすすめです。

以下の記事では、発達障害のある方でも使いやすいおすすめの自己分析ツールを紹介しています。

働き方の判断にもつながるヒントが得られるので、ぜひ参考にしてみてください。