- 内定をもらったけれど、条件に不安がある

- オファー面談で何を聞けばいいのかわからない

- 他社の選考も進んでいて、どの内定を選ぶべきか迷っている

発達障害がある方の転職活動では、「この内定で本当にいいのか?」と悩むケースは多いです。

オファー面談は企業との、最後のすり合わせの機会。何を確認すべきか整理しておかないと、後悔につながる可能性もあります。

よしだ

よしだ「もし入社したら」を前提に、前向きに相談しよう!

本記事では、障害者雇用のオファー面談で確認しておきたいポイントを中心に、内定を判断するための視点をわかりやすく解説します。

クローズ就労で転職活動を進めている方でも、基本的な判断基準は同じ。納得できる選択をするために、焦らず、自分に合った条件や働き方を見極めましょう。

オファー面談で何を聞けばいいか不安な方、自分に合った内定を選びたい方は、本記事を最後までお読みください。

オファー面談は合意形成の機会

オファー面談は、企業からの「採用したい」という意思に対し、応募者がその条件を確認し、納得できるかどうかを話し合う場です。

選考の延長ではなく、条件の確認とすり合わせを行う“対等な対話の機会”と捉えることが大切。条件面や実務的な内容など、面接で聞きにくい内容もしっかりと確認しておきましょう。

- 入社後にどのような働き方ができるのか

- 企業がどのような配慮を用意しているのか

- 昇給・昇格や評価制度などの条件面

一方的に条件を提示される場ではなく、希望や不安を率直に伝えて構いません。

特に障害者雇用では、働き方の柔軟性や配慮事項の有無が、職場定着や満足度に大きく関わります。

だからこそ、オファー面談では企業側とすり合わせを行い、「この条件で本当に働けるか?」を自分の言葉で確認することが重要です。

オファー面談は条件を確認できる最後のタイミング!

発達障害者がオファー面談で確認すること

オファー面談は、内定を受けるかどうかを判断するうえで、最も重要な情報収集の機会です。

特に障害者雇用では、業務内容や働き方だけでなく、配慮事項への対応や正社員登用など、多くの確認ポイントがあります。

自分に合った職場かどうかを見極めるためにも、事前にチェック項目を整理して臨みましょう。

事前にチェックリストを作っていくのもオススメ!

業務内容と職務範囲は明確か

どの部署に配属され、どのような業務を担当するのかは、面接時におおまかに話されていることが多いですが、オファー面談ではより具体的に確認する必要があります。

たとえば、事務職であっても「資料作成」や「電話対応」「社内システム入力」など、業務の幅や優先順位によって負担感は大きく異なります。

できること・できないことを明確に伝えることは、企業側にとっても重要な情報です。

働き方や勤務時間に柔軟性があるか

発達障害のある方にとって、働き方の柔軟性は非常に重要です。企業ごとに柔軟性の幅は異なります。

オファー面談では、勤務時間・休憩の取り方・通院配慮など、日々の働き方に関わる項目を必ず確認しましょう。

- 「始業・終業の時間は固定か」

- 「週何日出社が必要か」

- 「在宅勤務は可能か」

通院などが必要な場合は、その頻度や時間帯も含めて伝えると、調整しやすくなります。

また、体調によって波がある方は、「体調が優れない日の対応」「突発的な休みへの理解」についても確認しておくと安心です。

長く無理なく働くためには、自分に合ったペースで働けるかを見極めることが大切です。

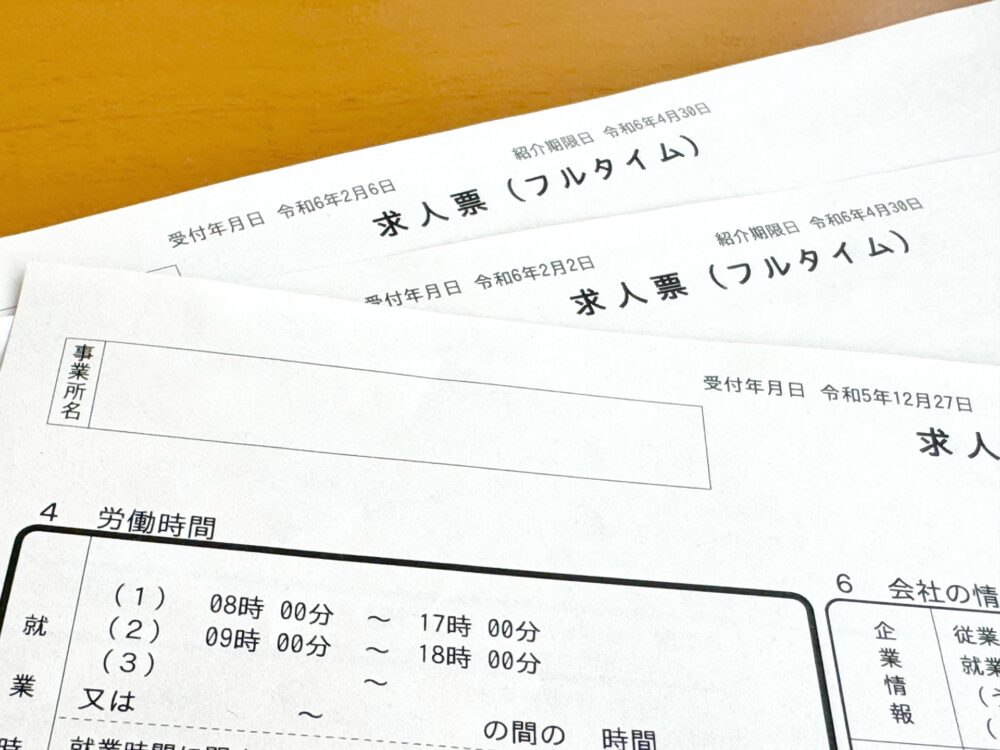

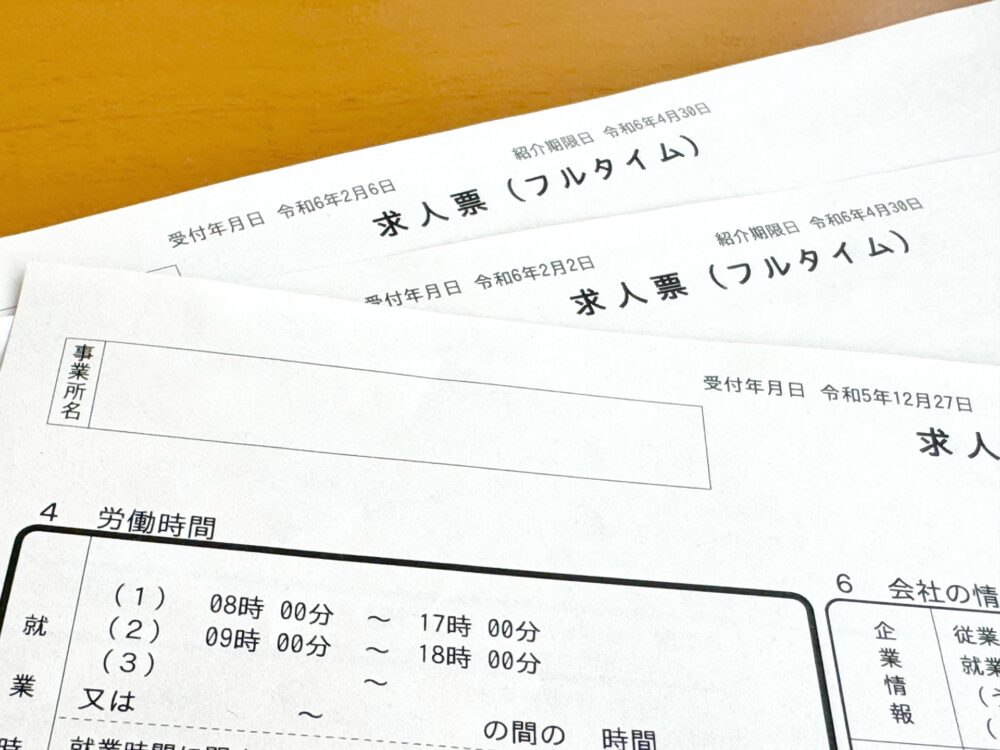

給与や待遇は自分の条件に合っているか

給与や待遇面は、入社後の満足度に直結する重要な要素です。

- 年収・福利厚生

- 勤務時間・休日

- 部署内の残業時間

- 評価制度と正社員登用の実績

- 障害者雇用のキャリアアップ事例

オファー面談では金額だけでなく、仕組みも含めて確認しておく必要があります。

特に実務経験やスキルがある方は、自分の実績と比較して提示された条件が妥当かどうかを見極めてください。疑問点があれば丁寧に質問し、「納得できるかどうか」を基準に判断しましょう。

- 交通費支給

- 福利厚生

- 試用期間中の条件

提示された条件に不安がある場合は、納得できるまで確認を取ることが大切です。

配慮事項は現実的に対応してもらえるか

障害者雇用での採用の場合は、配慮事項の確認は最も重要なポイントの一つです。

オファー面談では、職場環境や業務内容の中で、自分にとって必要な配慮がどのように実現されるかを具体的に確認しましょう。

もし企業側から「難しい」と言われた場合も、代替案があるかどうか、どこまで調整できるのかを相談することで、働きやすさにつながる合意点を見つけやすくなります。

遠慮せず、必要なことはしっかり伝える姿勢が大切です。

自分の希望と企業の期待にズレはないか

オファー面談では、自分が思い描いている働き方と、企業が期待している役割が一致しているかを確認することも大切です。

入社後に「想像していた業務と違った」というミスマッチを防ぐために、両者の認識をすり合わせておきましょう。

企業側が「自立して任せられる人材」と考えているのか、「業務の補助的な役割を期待している」のかなど、雰囲気や発言から読み取れる情報もあります。

一方、自分が「どんな働き方を望んでいるのか」「どのくらいの負荷なら対応できるのか」も明確に伝えることが重要です。

ズレがある場合でも、互いに歩み寄れるかどうかを探ることが、納得できる内定判断につながります。

発達障害がある人の転職活動、ここで止まっていませんか?

- 自己分析が進まない → 自分の強みが分からない

- 書類が通らない → 何が悪いのか分からない

- 面接が怖い → 準備のやり方が合ってるか心配

こうした悩みは一人で抱え込まず、転職エージェントに頼りましょう!

- 書類添削+面接対策で合格率UP

- 特性に合う求人を一緒に選べる

- 日程調整や企業とのやりとりを代行

もちろん全て無料です。行き詰まる前に、まずは1件相談してみませんか?

方向性の相談だけでもOK。初めてなら「dodaチャレンジ」がオススメだよ!

\ 発達障害の当事者が厳選! /

内定が出ても飛びつかない

内定が出ると、安心感からすぐに返事をしたくなるのは仕方ありません。

しかし、その内定が本当に自分に合っているかを見極めずに決めてしまうと、入社後に「こんなはずじゃなかった」と後悔することにもつながりかねません。

特に障害者雇用では、配慮の内容や業務負荷のバランスが合っていない場合、体調や生活に大きく影響が出ることがあります。

- 「本当に自分が安心して働けるか」

- 「長く続けられそうか」

- 「キャリアアップは望めるか」

内定が出たからといって即決せず、転職の目的や希望と照らし合わせて冷静に判断するようにしましょう。

勢いで返事せず、時間をとって考えよう。

現職と比べて納得できる選択かを見極める

転職を考えるときは、「今の職場と新しい職場、どちらが自分にとってより良い選択か」を冷静に見比べることが大切です。

特に障害者雇用では、環境の変化が体調や生活リズムに影響を与えることがあるため、慎重な判断が求められます。

現職に不満があったとしても、「新しい職場ならすべて解決する」と期待しすぎないようにしましょう。

転職の軸が「ステップアップ」なのか、「働きやすさの改善」なのかを明確にすることで、迷いを減らすことができます。

自分の「転職の目的」と合ってるか?は大事だよ!

複数の企業と比較して内定を判断する

複数の企業を受けている場合、どこか1社から内定が出た時点で「このまま受けるべきか?他を待つべきか?」という迷いが生まれます。

もしすでに複数内定を得ている場合は、「どの企業が本当に自分に合っているか」を見極めることが必要です。

ここでは、「他社が選考中」の場合と「複数内定が出ている」場合、それぞれの判断ポイントを整理します。

他社がまだ選考中の場合の考え方

内定をもらった企業の回答期限が近づいているとき、他社の選考が気になるのは自然なことです。

その場合は、まず他社の選考状況と見込みを正直に把握することが第一歩です。

内定企業に対しては、「他社も選考中であること」「もう少し考える時間がほしいこと」を丁寧に伝えることで、保留の調整をしてもらえる場合があります。

無理に即答せず、「今後長く働く職場を決める判断」だという前提を共有すると、企業側も柔軟に対応しやすくなります。

あくまで誠実な姿勢を保ちつつ、焦らず、自分の希望に沿った選択ができるようにしましょう。

複数内定が出た場合の選び方と判断軸

複数の企業から内定が出ると、「どの会社を選べば正解なのか」と迷うのは当然のことです。

重要なのは条件面だけで判断せず、自分が安心して働ける環境かどうかを軸に比較することです。

比較すべきポイントは、以下のような視点が挙げられます。

- 職場の雰囲気や人間関係への配慮

- 通院や体調変化への柔軟な対応

- 担当業務と負荷のバランス

- 昇給やキャリアアップの可能性

- 自分が長く働けそうだと感じるかどうか

また、「なぜ迷っているのか」を言語化することで、自分にとって何が大切かが見えてくることもあります。

少しでも違和感があるなら時間を作り、じっくり検討することが重要です。

内定を受ける/辞退する際の注意点

内定を受けるにしても、辞退するにしても、やり取りのタイミングや伝え方には注意が必要です。

まず確認したいのは、企業から提示されている回答期限。迷っている場合でも、期限が迫っているなら、企業側にその旨を伝えて相談することが大切です。

受ける場合は、書面の条件や配慮事項が想定どおりか、入社前にもう一度丁寧に確認しましょう。疑問や不安が残ったまま承諾すると、入社後にトラブルになる可能性もあります。

辞退する場合は、感謝の言葉とともに、理由を簡潔に伝えることで、丁寧な印象を残すことができます。

最終的には「自分にとって無理のない選択かどうか」を基準に判断することが、後悔のない決断につながります。

回答は期限内に!

まとめ|納得できる内定を選ぶために大切なこと

この記事では、発達障害者がオファー面談を受ける際の心構えや、入社判断に必要な確認ポイントについて解説しました。

- オファー面談は「条件を確認するための対等な機会」である

- 確認するポイントは、業務内容・働き方・待遇・配慮・期待の一致

- 他社や現職と比較し、自分にとって無理のない選択を見極めることが重要

迷ったときは、自分の希望や不安を言葉にし、一つずつ確認することから始めてみてください。

発達障害がある人の転職活動、ここで止まっていませんか?

- 自己分析が進まない → 自分の強みが分からない

- 書類が通らない → 何が悪いのか分からない

- 面接が怖い → 準備のやり方が合ってるか心配

こうした悩みは一人で抱え込まず、転職エージェントに頼りましょう!

- 書類添削+面接対策で合格率UP

- 特性に合う求人を一緒に選べる

- 日程調整や企業とのやりとりを代行

もちろん全て無料です。行き詰まる前に、まずは1件相談してみませんか?

方向性の相談だけでもOK。初めてなら「dodaチャレンジ」がオススメだよ!

\ 発達障害の当事者が厳選! /